Kaum Beachtetes aus der Luft

Flugblätter - Man hätte es wissen können, wenn man es gewollt hätte

Engländer und Amerikaner warfen immer wieder Flugblätter ab. Ein Klinkheider sammelte sie auf den umliegenden Feldern. Wäre er mit den Blättern erwischt worden, hätte er mit einer, wie üblich, übertriebenen Strafe rechnen können.

Vor seinem Tod gab er mir die Blätter, die ich an das Stadtarchiv Aachen weitergab.

Noch zu klären ist, was mit den Blättern passierte, die damals auf den Straßen und Plätzen landeten. Wer weiß darüber etwas? Bitte unter

Kontakte melden.

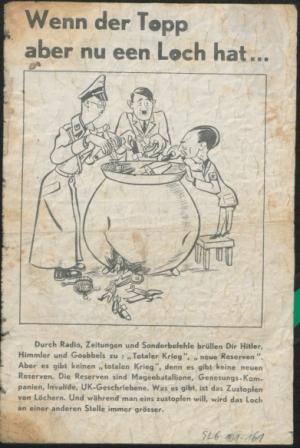

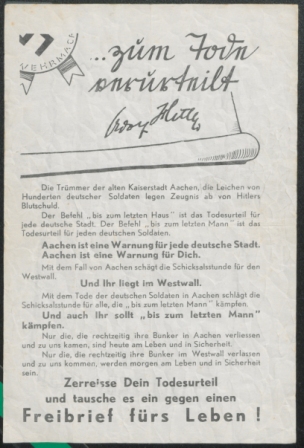

in Kohlscheid gefundenes Flugblatt

in Kohlscheid gefundenes Flugblatt

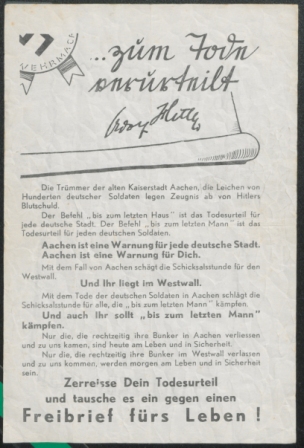

in Kohlscheid gefundenes Flugblatt

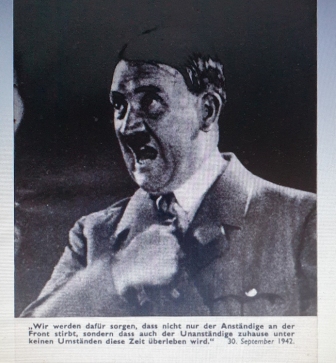

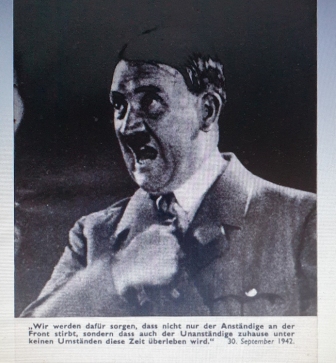

30. September 1942, Hitler: “Wir werden dafür sorgen, dass nicht nur der Anständige an der Front stirbt, sondern dass auch der Unanständige zu Hause unter keinen Umständen diese Zeit überleben wird.“

in Kohlscheid gefundenes Flugblatt

in Kohlscheid gefundenes Flugblatt

in Kohlscheid gefundenes Flugblatt

Der September 1944

Die letzte Zeit vor der großen Veränderung

Josef Martinelli: Klavierspielausbildung

Während der Bombenangriffe auf Aachen haben Aachener Familien wertvolle Dinge ins Umland ausgelagert. Und so kamen bei uns auf einmal ein Wohnzimmer und ein Klavier an. Ja, dat stong nu do, wa. Und aus Neugierde hab ich mich da mal drangesetzt und probiert. Und einfache Liedchen wie "alle meine Entchen" und das was man mit den Kindern so sang, ist dabei rausgekommen.

Mein Vater war einfacher Bergmann; er hatte bemerkt, dass ich etwas Talent hatte. Meine Eltern und auch Bekannte haben dann gesagt: de moss dat lïehre, de moss stonde krieje. ( Der muss das lernen, der muss Unterricht bekommen.) Dann habe ich 5 Jahre lang Klavierunterricht bei Frl. Stahl, Weststraße gehabt.

Das Klavier aus Aachen ist wieder zurückgegangen, aber bei meiner Tante, Schwester von meinem Vater, unten in der Bardenberger Straße, stand auch ein Klavier. Und da habe ich dann weitergeübt.

Inge Matti berichtet über ihre Großfamilie vom Köhlerhof

Ein milder Frühling vertrieb den kalten, schneereichen Winter 1943/44. Pflanzen und Bäume blühten so üppig wie selten. Erdbeeren und Spargel, alle Sorten von Beere, Salat und Bohnen wuchsen uns geradezu in den Mund hinein. Auch die Feldfrüchte standen im Sommer so gut, dass sie die Scheunen randvoll füllen würden. Es war so, als ob die Natur die schlimmen Kriegsereignisse zudecken wollte. Da brachen im Sommer die Fronten überall zusammen. Die Russen bedrohten Ostdeutschland, und die westlichen Alliierten landeten am 6. Juni 1944 in der Normandie; sie standen Ende August bereits zwischen Aachen und Trier vor der deutschen Grenze. Noch konnten sich wenige vorstellen, dass unser Land Front- und Kampfgebiet werden könnte. Heimlich hören die Verwandten den englisch-amerikanischen Sender ab, um unverfälschte Nachrichten zu erhalten. Dabei liefen sie ständig Gefahr, von Spitzeln überrascht zu werden. Für das Abhören feindlicher Sender konnte man ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager wandern.

Margot und ich genossen bei meinen Eltern noch herrliche, ziemlich unbeschwerte Sommerferien. Mit meinem Vater durchstreiften wir auf dem Fahrrad das fruchtbare niederrheinische Land, besuchten Schlösser und Seen und labten uns nach anstrengender Fahrt durch Sonne und Wind an kaltem, verdünntem Himbeersaft. Ein Tag war so schön wie der andere.

Kaum war Margot nach Kohlscheid heimgekehrt, wurden wir aus unseren Blütenträumen gerissen und vor die harte Kriegswirklichkeit gestellt. Anfang September 1944 beschloss die Regierung die Zwangsevakuierung des Aachener Landes, nur wenig später die des ganzen linken Niederrheins. Als Beamtin fühlte sich Tante Fini gezwungen, dem Räumungsbefehl nachzukommen. Wie die anderen durfte sie nur mitnehmen, was sie tragen konnte. Am 26.9.44 verließ sie ihre Angehörigen. Die hatten sich nach heftiger Überlegung entschlossen, zu Hause zu bleiben. Aber das war nicht ungefährlich, weil sie gewaltsam fortgebracht worden wären, wenn sie die Kontrolleure entdeckt hätten. Aber sie waren noch nie von zu Hause weg gewesen, sie klebten an der Scholle, und deshalb nahmen sie das Risiko auf sich. Und da war noch ein anderer Grund, wie Margot später erzählte.

Ihr Bruder Heinz, der schon ein paar Jahre Soldat war, weilte zu Hause, er hatte Räumungsurlaub und kam nicht mehr weg, als sich die Front so schnell näherte. "Wir alle haben auf ihn eingewirkt, bei uns zu Hause zu bleiben,“ sagte Margot. „Er verbarg sich im Haus, oft sogar im Keller unter Kohlensäcken. Hätte ihn der Sicherheitsdienst gefunden, wäre er wegen Fahnenflucht standrechtlich erschossen worden. Tante Luzies Sohn Heinz war in der Nähe Flakhelfer (Fliegerabwehrkanonenhelfer ). Auch er kehrte heim.“

1944 hatte man noch die Jüngsten und Ältesten mobil gemacht, die Fünfzehn - und Sechzehnjährigen als Flakhelfer oder Grabenbauer hinter dem Westwall, die sechzigjährigen als Volkssturm mit Waffen ausgerüstet, wirklich das letzte Aufgebot. Auch mich hätte ein richtiger Stellungsbefehl direkt hinter die Front geholt. Margot erzählte weiter: „Wir waren nicht die einzigen, die daheim geblieben waren. Viele Bergarbeiter wurden dienstverpflichtet, um den Bergbaubetrieb aufrecht zu erhalten und ihre Familien harrten mit ihnen aus. Wir erfuhren später, dass sich ungefähr 6000 Menschen nicht aus Kohlscheid hatten vertreiben lassen, das war knapp die Hälfte unserer Einwohner.

Sehr bald fuhren keine Züge mehr und Straßenbahnen. Es hieß, die Region sei von den Amerikanern eingeschlossen und zum Reich kein Durchkommen mehr, wir saßen in der Falle, ein Grund mehr für Heinz, die Entwicklung zu Hause abzuwarten. Granaten und Bomben erreichten schon die Ortsmitte, zerstörten Häuser und töteten Menschen. Selten gab es noch Fliegeralarm. Zu jeder Zeit pfiffen uns die Geschosse um die Ohren. Unsere Versorgung mit Lebensmitteln wurde immer schlechter. Nur ein Bäcker war noch im Ort, und der war fünfzehn Gehminuten von unserem Haus entfernt. Oft war das Brot schon ausverkauft, wenn ich auf verschlungenen Wegen dort ankam. Zum Glück hatte die Hillko ( eine Art Konsum ) nebenan noch offen. Manchmal konnten wir Fleisch kaufen. Es stammte von den auf den Weiden durch Beschuss verletzten oder getöteten Tieren. Zuletzt brach die Versorgung mit Wasser und Strom zusammen. Gott sei Dank lieferte uns der Garten im Anfang noch Kartoffel und Gemüse. Wasser mussten wir vom Brunnen holen.

Immer häufiger suchten wir im Keller Schutz. Tiefflieger, so genannte Jagdbomber, stürzten sich mit Geheul vom Himmel auf alles, was sich auf der Erde bewegte, schossen gezielt mit Bordkanonen und Maschinengewehren und warfen Splitterbomben ab. Wir waren nirgendwo und zu keiner Zeit mehr sicher.

Eines Tages traf es auch uns. Heftiges Artilleriefeuer hatte uns alle in den Keller getrieben. Angst erfüllt kauerten wir in den dunklen Ecken bei unruhig flackerndem Kerzenlicht und beteten. Die Erde zitterte von den ringsum explodierenden Granaten. Plötzlich hörten wir ein Pfeifen, verbunden mit einem besonders heftigen Knall. Gleichzeitig löschte ein Luftzug unser Kerzenlicht, und wir saßen im Finstern. Wir glaubten, unser letztes Stündchen hätte geschlagen. Noch einige Einschläge, dann wurde es ruhig. Vorsichtig trauten wir uns die Kellertreppe hinauf, die Männer voran. Die Luft schmeckte nach Mörtelstaub, und die Treppe war voll davon. In Tante Käthes Wohnzimmer hatte eine Granate die halbe Wand und die Türe zum Hof zerstört. Sie musste auf der besonders harten Blausteinstufe vor der Tür explodiert sein, deshalb ging die Sprengwirkung hauptsächlich nach außen weg, nicht in die Tiefe. Ein paar Meter weiter und der Eingang zum Keller wäre getroffen worden - nicht auszudenken. Das Wohnzimmer war voller Schutt, Wohnzimmer- und Bücherschrank Kleinholz, die übrigen Möbel mit Granatsplittern gespickt und die großen Fensterscheiben zur Straße hin lagen in Scherben. Aber wir waren mit dem Leben davongekommen!

Bei einem weiteren Angriff war die Scheune auf Tante Luzies Hof zerstört worden und mit ihr deren Plumpsklo. Ihr Sohn Heinz wäre beim Durchqueren des Hinterhofs beinahe Opfer einer explodierenden Granate geworden. Um den Markplatz herum waren viele Häuser verwüstet, und auch Tote gab es. Normale Beerdigungen fanden nicht mehr statt. Jeder musste seine toten Angehörigen selbst zum Friedhof bringen und in Tüchern eingewickelt vergraben. Manche Schubkarre diente als Transportmittel.

Unser Leben wurde von Tag zu Tag härter, und wir hungerten. Selbst als am 16. Oktober 44 amerikanische Panzer in den Ort rollten, war noch lange nicht alles vorbei.

Josef Nellessen: Versorgung der ausgebombten Bevölkerung

Wenn in Aachen oder in der Nähe Bomben gefallen waren, musste ich mich auf dem Bürgermeisteramt melden. Später erfuhr ich, dass ich diesen Dienst als Hitlerjunge machen musste, weil ich in der Nähe des Bürgermeisteramts wohnte.

Wenn ich dann dahin kam, musste ich die „Zellenleiter“ abfahren und musste sie zum Bürgermeisteramt bestellen. Ein Fahrrad bekam ich zur Verfügung. Nach zwei, drei solcher Fahrten stellte man fest, dass ich das nicht alleine machen konnte und es wurden weitere Jungen für den Dienst eingesetzt. So wurde Kohlscheid aufgeteilt; ich musste nach Schützenheide und in die Rolandstraße.

Einmal musste ich in die Annastraße zum Daniel Spinnrath, dem guten Ringer, um bei ihm mit zu fahren. Wir sind dann durch den Landkreis gefahren, ich weiß auch nicht mehr genau wohin - nach Merkstein, Herzogenrath, Alsdorf etc. Wir haben Brote eingesammelt, wir fuhren die Bäckereien an, die wussten Bescheid und gaben uns die Brote. Abgeliefert wurde im Saal von Walther (Tonhalle) auf dem Markt.

Eine andere Gruppe war unterwegs gewesen bei Lebensmittelhändlern, die hatten Butter, Käse und so etwas besorgt. Im Saal bei Walther waren BDM Mädchen. Sie schmierten Butterbrote.

Der Metzger Mertens in der Weststraße kochte Suppe. Die Suppe wurde in 100 l Milchkübel abgefüllt.

Der Bückens Kornell auf dem Markt (Bücken und Bück, die hatten das Kino auf dem Markt) der hatte einen Opel Transporter. Oftmals bin ich mit dem Bücken gefahren, die Butterbrote und die Suppe nach Aachen zu bringen. Da waren wieder welche, die die Suppe und die Brote hin zu vorgegebene Stellen fuhren und da wurde alles an Ausgebrannte, die keine Unterkunft hatten und, und, und, verteilt. Das war alles durchorganisiert.

Heute wird mir klar, es wurde nicht gefragt ob du 12 oder 13 warst, du wurdest bestellt und du warst da und es wurde „gemacht“.

Die stärkste Situation war einmal folgende:

Ich hatte mich nach der Entwarnung auf der Bürgermeisterei gemeldet. Ich war den ganzen Tag, die ganze Nacht und den darauffolgenden Tag weg gewesen. Meine Mutter ist zum Bürgermeisteramt gegangen. „Mein Sohn hat sich nicht gemeldet und der ist den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht gekommen? Was ist da los?“ Als Antwort bekam sie: „Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung, der ist bei einem Einsatz in Aachen. Wir haben hier Schlafsäcke und wenn die kommen, dann können die hier schlafen. Und wenn wieder der nächste Transport anfängt, dann können die wieder mitfahren, so wird keine Zeit verloren.“ An eine Nachricht an die Eltern wurde nicht gedacht, war auch nicht vorgesehen.

Zusammengefasst gesagt - die Aachener wurden nach einem Bombenangriff aus dem Umland versorgt. Nach jedem Bombenangriff wurden die Stellen in Aachen, die angefahren werden sollten, neu bestimmt, weil ja die ein oder andere Straße zwischenzeitlich auch kaputt geschossen war. Das bedeutet, dass dahinter eine große Organisation und Kommunikation steckte.

Meine Wertung: Die Aktion war nur Propaganda der Partei nach dem Motto, schaut her die Partei hilft Euch. Anstatt den Mensch zu helfen ging es aber um die Menschenmassen, man konnte die Menschen nicht verlieren. Es ging nicht um den einzelnen Menschen es ging um "Menschen Material".

Siegfried Gundlach: Die notgelandete Kohlenrutsche

Heute, 2024, bin ich 93 Jahre alt, passiert ist das 1944, ungefähr im September.

Wir hatten sozusagen ein Niemandsland. Die SA und SS, die ganze Bande hatte sich aus Aachen zurückgezogen. Rundherum lauerten die Amis auf der anderen Seite, die waren noch in den Büschen in Holland und in Belgien und wollten jetzt nach Aachen kommen. Wenn sich was rührte, kam ein Aufklärungsflugzeug. Dann wurde mit Artillerie geschossen, immer ein bisschen mehr und immer mehr Strecke.

Wir, mein Vater und ich und noch ein Bruder von mir, der zwei Jahre jünger war, den ich an der Hand hatte, wir gingen nach Hasenwald. Da war ein Bekannter von meinem Vater, der nebenbei Schnaps brannte. Das war aber verboten. Mein Vater ging den besuchen, um eine Flasche Schnaps zu holen und dann tauschte er die beim Bauern gegen Sachen, die man essen konnte. So ging das.

Der da in Hasenwald, der machte das aus Zuckerrüben. Der schnitt die alle klein. Er hatte im Keller eine riesige Waschschüssel. Da lagen die Schnitzel in Wasser drin, das schäumte richtig. Ich war neugierig und fragte, wie das geht mit dem Brennen. "Die müssen gären, dann kann man da Schnaps draus machen. Der erste Schnaps der ist nichts, den muss man wegschütten, den kann man nicht trinken, da wird man krank von. Den kann man höchstens zum Saubermachen brauchen." "Woher weißt du denn. dass der Schnaps gut ist?" "Ja das ist Erfahrung." Ich kann mich noch an das Kupferrohr erinnern und an die Spirale.

Wenn man überlegt, was die Leute früher gemacht haben, aber man musste ja überleben.

Ich kann mich erinnern, als wir auf dem Rückweg waren, kam ein Flugzeug. Wir dachten die schießen. Denn die schossen auch auf Menschen, die da rumliefen. „Wir müssen in Deckung gehen". sagte mein Vater: „der will hier landen. Hört mal, was der für einen Motor hat und er machte den stotternden Motor nach- Tok tok brr tok tok brr“. Wir waren in Hasenwald oder hinter Hasenwald. Unter uns war das Tal und dahinter war der Lousberg.

Der Flieger war plötzlich über den Lousberg gekommen, so runter bis in das Tal und wollte wieder hoch in unsere Richtung, aber vorher knallte er auf der Wiese auf, riß Zäune ab. Mein Vater ging schnell in Deckung mit uns. Der Flieger blieb aber so ca. 50 m von uns entfernt stecken. Wir lagen auf der Erde. Der Flieger bewegte sich nicht mehr, der brannte auch nicht. Wir dachten, der schießt jetzt auf uns.

Ich sah, wie der Pilot ausstieg und sich in einem Gebüsch versteckte. Mein Vater sagte: "Jetzt können wir aufstehen, jetzt kommen die Deutschen und werden ihn gefangen nehmen." Aber es kam keiner, es rührte sich nichts.

Mein Vater ging gucken am Flugzeug. Der Propeller war verbogen. Aber sonst war nicht viel zu sehen, weil er auf dem Bauch gelandet war. Die Kanzel war noch offen. Das Flugzeug war leer. Mein Vater war natürlich neugierig und schaute, was sonst noch war. Da war eine Signalpistole. Er suchte weiter, fand aber nichts, was er hätte mitnehmen können. Auf der Tragfläche, da konnte man sehen, da waren so Schrauben locker. Mein Vater nahm das Taschenmesser raus und machte sich dran, die Schrauben zu lockern und er klappte einen Deckel (ca 110 x 70 cm) hoch. Darunter lag sie, die Munition, womit das Maschinengewehr gefüllt werden sollte. Auf dem Deckel stand ein Stern, kein Ring. Ein Ring ist Engländer. Ein richtiger Stern ist der Ami. Mein Vater sagte, das sei Leichtmetall. Das war damals noch richtig teuer.

Den Deckel haben wir mitgenommen.

Wir hatten zu Hause ein Kellerloch vor dem Haus. Wenn wir Kohlen da rein schaufelten, war das Loch voll und von innen mussten wir mühsam durch die Fensteröffnung die Kohlen reinholen. Den Deckel hatte mein Vater mit der Axt auf Maß gebracht, also so, dass er in das Kellerloch passte. Der Deckel wurde jetzt schräg durch das Fenster gelegt und darauf konnten die Kohlen sofort nach unten rutschen.

Das Flugzeug war nicht abgeschossen worden, sondern notgelandet, weil der Motor kaputt war. Was aus dem Piloten geworden ist, weiß man nicht.

Ich weiß aber noch gut, als wir nach der Bauchlandung nach Berensberg kamen, zu dem ersten Hof, das war der Honnè. Den kannten wir gut, weil wir da immer Rüben geeinzelt haben. Als wir da ankamen, kamen die Lightning Bomber, die mit dem gespaltenen Schwanz, die flogen über uns und Berensberg und sie suchten sehr wahrscheinlich den Piloten. Landen konnten sie da nicht, weil da war ja nur Wiese, obwohl es hieß, dass da auch schon einmal ein Stuka gelandet sei.

Wo der Deckel jetzt abgeblieben ist, weiß ich nicht. Mal stand der Deckel im Keller, mal stand er draußen.

EH: Der Deckel ist jetzt bei mir. Ich habe ihn von ihrem Neffen bekommen, dessen Mutter noch in der Karlstraße wohnt. Der Deckel ist ein Zeugnis der damaligen Zeit und soll zusammen mit ihrer Geschichte verwahrt werden.

Der halbe Stern ist zu erkennen; Foto Sammlung Hallmann

Links sind Instruktionen zum Laden der Munition.; Foto Sammlung Hallmann

Siegfried Gundlach: Wir sind natürlich immer wieder zu den Bauern gegangen, um Kartoffeln zu holen, denn wir hatten ja nichts. Als wir nun wieder mal in Berensberg waren, schauten wir kurz, wo das Flugzeug abgeblieben ist. Wir fanden aber nichts mehr, nur die aufgerollte Grasnarbe war noch zu sehen.

Hier vorne an in Holland, da war eine Sammelstelle von den Amis, da haben die alles hingebracht, was kaputt war: Panzerteile, Teile von Flugzeugen, kaputte Autos und sonstigen Schrott. Das hat alles lange da gelegen. Ich kann mich erinnern, wir sind nach dem Krieg da hingegangen, um nach dem Flugzeug zu suchen. In dem Schrott fanden wir von "unserem" Flugzeug aber nichts.

Was meinen Sie, liebe Geschichtsfreunde, soll das Flugzeugteil in das Kohlscheid-Archiv, was vom Heimatverein aufgebaut und gepflegt wird, um dort als Zeugnis einer bewegten Zeit gebührend aufbewahrt zu werden? Bitte unter

Kontakt ihre Meinung

Die Schwägerin und der Neffe von Siegfried Gundlach übergeben mir die "Kohlenrutsche"; Foto: Sammlung Hallmann

Aus Laurensberg wird gemeldet: Samstag, 16.9.1944. Scharen von Wanderern ziehen von Richterich, Kohlscheid und den anderen umliegenden Ortschaften her zur Trumpffabrik und räumen die ungeheuren Vorräte an Schokolade u. Kakaobutter aus. Die Wehrmacht hilft verteilen. (Dieser Fettvorrat hat es den Heimgebliebenen ermöglicht, monatelang ohne Zufuhr durchzuhalten).

Dabei gibt es dauernd Artillerie-Einschläge in die Straße. Kühe sind getroffen. Das Fleisch wird frei verkauft. Die ganze Nacht hindurch weiterhin heftiges Artilleriefeuer.

Josef Nellessen: wir fahren nach Trumpf - Fettplatten holen

Bei Trumpf bin ich auch gewesen. Ich weiß nicht, wann das alles einsetzte, es war durch Mundpropaganda rund gegangen, da ist irgend jemand gewesen und hat da Fett geholt. Offiziell wurde ja darauf hingearbeitet, zu Hause zu bleiben und Vorräte anzulegen; für die Zeit nach "Deutschland", weil wir nicht wussten was passieren würde.

In der Weststraße gegenüber von Doktor Bürschgens, da war ein kleines Lebensmittelgeschäft mit dem Namen Mahnkopf. Die hatten eine Verkäuferin, das war das Fräulein Bock. Die war vier Jahre älter als ich. Als ich mit meiner Mutter mal da zum Einkaufen war, redete die über die Möglichkeit, nach Trumpf zu fahren, nach dem Motto, da fahren Sie alle hin, da kriegst du alles. „Fährst du mal mit“, fragte sie mich. Ich hatte kein Fahrrad, aber ich wusste, wer mir eins leihen konnte.

Wir verabredeten uns und fuhren nach Trumpf. Das muss weit im September 44 gewesen sein.

Vorne, wo die Türme waren, sind wir rechts reingefahren. Da fehlte eine Hauswand und man konnte in das Lager sehen. Da lagen auch die Fettplatten. Eine Platte war ca. zweieinhalb Kilo schwer, verpackt in Fettpapier. Die Platten waren gestapelt, so hoch wie der Raum war. Die Platten, die beim Herunterziehen fielen und zerbrachen, die blieben liegen. Mitgenommen wurden nur ganze Platten. Die Platten am Boden gaben eine „Eisbahn“. Die Gummischürzen und geschlossenen Flaschen und was da sonst noch so lag, da haben wir uns nicht dran aufgehalten. Wir hatten ja nur als Transportmöglichkeit das Fahrrad. Geladen hatte ich so 8 bis 10 Platten.

Wir sind bis Richterich gekommen und als wir von Richterich rausfuhren, da wo heute die Bushaltestelle Schloss Schönau ist, bis zum Uersfelder Weiher, das Stück Weg war von Weitem aus einzusehen. Über dem Fahrradweg waren verräterisch die Telefondrähte gespannt. Man fing an, uns zu beschießen. Wir hörten genau den Abschuss mit einem dumpfen „Bum“ und dann schlug das Geschoss ein. Wir haben uns in den Graben gelegt. Die Straße war ungefähr zwei Meter höher als der Fahrradweg.

Wir bewegten uns stückweise und mussten mehrmals im Straßengraben Schutz suchen. Irgendwann sagte ich, das ich jetzt das Fahrrad mit der Ladung auf die Straße hochbringe und den Rest des Wegs auf der Straße fahre. Meine Begleiterin hatte Angst und wollte mich davon abhalten. Ich habe das aber gemacht und wer kam hinter mir, Fräulein Bock. Wir sind reingefahren bis Uersfeld und da war Bebauung und die Einsicht war beendet und wir waren wieder sicher unterwegs.

Dann bin ich glücklich und zufrieden zu Hause gelandet. Unsere Tour nach Trumpf war derselbe Tag wie der Tag mit den Wassertürmen.

Außerdem hieß es: der Spelthahn verkauft alles weg. Da bin ich dann auch noch hin und habe für uns auch noch einiges ergattert. Ein paar Tage später dann, kam die, zwar freiwillige, aber mit Nachdruck geforderte Evakuierung.

Wir hatten aber die Fettplatten, die lagen glücklich und zufrieden bei jedem von uns zu Haus.

Josef Nellessen: Schule und Alarm

In der Bismarkstraße (heute Ebertstraße) haben wir ca.14 Monate gewohnt. Dann kam der 6. Juni 44. Um Mitternacht, da gab es plötzlich den Krach, wie schon lange erwartet, die große Invasion.

Aber ich muss vorher sagen, von 1943 bis 1944 sind immer wieder Bombenangriffe auf Aachen gewesen. Die erstreckten sich von Laurensberg bis Brand oder Richtung Haaren.

Bis dahin war der Unterricht in der Ebertstraße, also Kohlscheid Mitte, nach Stundenplan ziemlich normal verlaufen.

Es gab Alarme über Tag und es gab Alarme in der Nacht. Wenn der Alarm nachts länger als 1:30 Uhr gedauert hat, fing der Unterricht morgens eine halbe Stunde später an.

Wenn Alarm kam, konnten nicht alle Kinder, die in der Schule waren, im Keller untergebracht werden. So galt die Regel: Die Kinder, die im Umkreis von einigen 100 Metern um die Schule wohnten, durften nach Hause gehen. Und wenn sie zu Hause einen Keller hatten, dann sollten sie auch noch einen Schüler, eine Schülerin, die weiter weg wohnte, zum Schutz suchen mitnehmen.

Wenn Schüler weiter weg wohnten und der Alarm kam morgens von so und so viel Uhr, dann brauchten sie gar nicht mehr zur Schule zu kommen.

Das Einzugsgebiet für die Schule Kohlscheid Mitte war ziemlich weit gestreckt. In Bank war die die rechte Seite der Banker Straße Gemeinde Kohlscheid und die linke Seite war Gemeinde Richterich. Das Einzugsgebiet für die Schule war von der rechten Seite Bank ging bis zur Mühlenbachsiedlung.

In 1944 waren drei Jahrgänge zusammengefasst das sechste, siebte, und das achte Schuljahr.

Als es immer mehr Alarm gab, richtete man einen sogenannten Voralarm ein. Es ging eine Sirene und dann wusste man, es kommt der richtige Alarm. Man versuchte, also so viel Zeit wie möglich vor dem geschätzten Angriff bereits die Bevölkerung zu alarmieren. Bei dem Voralarm musste die Schule schon reagieren.

Die Anzahl der Alarme wurde immer stärker, desto näher die Amerikaner nach der Landung in der Normandie nach hier kamen.

Die Praxis sah so aus: wenn in Horbach Alarm kam und wir hörten den, weil die Fenster im Sommer aufstanden, dann verließen wir bereits die Schule.

Unser Lehrer Trachtena wohnte gegenüber vom Kohlscheider Hof, in der Friedrichstraße 3. Ihm gefiel das nicht und er verhinderte vehement das Verlassen der Schule bei diesem Alarm von Horbach. „Da haben wir nichts mit zu tun.“

Anmerkung zum Keller in der Schule Kohlscheid Mitte:

Wegen der Badeanstalt mit ihren vielen Leitungen für kaltes und heißes Wasser und wegen der Dampfheizung in der Schule an der Bismarckstraße wurde der große Keller der Lebensmittelgroßhandlung Jungen an der Schillerstraße, der mit Waren belegt war, zeitweise als Luftschutzkeller für die Bismarckschule genutzt.

Walter Sohns: fataler Alarmfehler

In der ersten Woche des neuen Jahres 1944 werden wir hier in Aachen noch vor Angriffen verschont, doch am Samstag den 8 Januar, gegen 19 Uhr, bleibt uns nur die Flucht in den Keller unseres Hauses, als unmittelbar nach dem Fliegeralarm schon die Bomben fallen. Den üblichen Voralarm hat es nicht gegeben. Vermutlich wurden die einfliegenden Feindmaschinen zu spät entdeckt. An diesem frühen Samstagabend sterben in der Stadtmitte acht Menschen und fünf werden verletzt. Insgesamt fallen zehn Springbomben, und auch der Dom wird wieder in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Tage später wird ein neues Warnzeichen eingeführt, die Vorentwarnung. Das Sirenensignal ist das gleiche wie beim Voralarm. Nun haben wir also vier Warnzeichen: Voralarm, Hauptalarm, Vorentwarnung und Entwarnung.

Alle Warnzeichen können uns nur nutzen, wenn sie rechtzeitig ausgelöst werden, doch daran hapert es in letzter Zeit. Jeder Sirenenton löst bei uns sowieso schon Schaudern aus, und nun müssen wir auch noch damit rechnen, von den Fliegern trotzdem überrascht zu werden. Solch eine Panne bei den Luftkontrollstellen kommt nur wenige Tage später auf uns zu.

Es ist Sonntag, der 23. Januar 1944. Es ist ein ruhiger Sonntag, kein einziger Fliegeralarm den ganzen Tag - geradezu Balsam für unsere Nerven. Am frühen Abend geht mein Bruder Gerhard mit Freunden in die Stadt. Mutter, Schwester Karin und ich machen uns wie immer gegen 20 Uhr auf den Weg zum Bunker. Wir sind noch keine zehn Minuten dort, als es schon Voralarm gibt. Der Hauptalarm wird um 20:28 Uhr gegeben. Es bleibt jedoch ruhig, so dass die Vermutung nahe liegt, dass die Feindmaschinen wahrscheinlich ihren Kurs geändert haben und uns nicht überfliegen. 21:01 Uhr erfolgt dann auch die Vorentwarnung. Eigenartigerweise dauert es aber noch eine weitere halbe Stunde bis zur endgültigen Entwarnung um 21:26 Uhr. Die Fluko (Flugkontrollstelle) in Köln hat das Warngebiet als feindfrei gemeldet.

In der Stadt verlassen die Menschen die Luftschutzräume. Die Straßenbahnen dürfen jetzt wieder fahren. Sie schalten die Beleuchtung ein und fahren die nächsten Haltestellen an, an denen nun überall Fahrgäste warten, um weiterbefördert zu werden.

Mein Bruder ist an diesem Abend im "Café Vaterland" am Holzgraben. Er ist auf seinem Weg nach Hause gerade an der Hartmannstraße, als genau sieben Minuten nach der Entwarnung eine schwere Luftmine und eine Sprengbombe vor dem Stadttheater und eine Bombe am Markt niedergehen. Gerhard wird von dem enormen Luftdruck in ein Trümmergrundstück geschleudert und verletzt sich am Arm. Am Theaterplatz, wo gerade die Straßenbahn an der Haltestelle steht, gibt es keine Überlebenden.

Die traurige Bilanz an diesem Sonntagabend: 24 Tote und 46 Verwundete. Das Vertrauen in die Sirenenwarnzeichen ist erstmal dahin.

Aus "Wir waren die Bunkerkinder", Seite 138 ff

Alarm war keine Ausrede

Bei Pfarrer Zohren finde ich in seinen Aufzeichnungen von Mitte der 1950er Jahre:

"Alle Betriebe gingen weiter, ob in der Nacht Alarm gewesen war, oder nicht. Es wurde nicht danach gefragt, ob die Männer in der Nacht geschlafen hatten oder nicht. Sie mussten morgens pünktlich zur Stelle sein. Und wer fehlte, lief Gefahr, gemeldet zu werden. Das hatte zur Folge: Dienstverpflichtung irgendwo in Deutschland, oder gar Einberufung zum Militär, ja es konnte sogar als Boykottierung der Kriegsanstrengung ausgelegt werden, und das endete bekanntermaßen im K.Z."

Josef Nellessen: Unsicherheit und Angst

Wir haben eben über den Schulunterricht gesprochen und die Alarme. Als aber die Front näher rückte, wurde auch der Unterricht zeitlich gekürzt, denn es ist auch von Bodenpersonal geschossen worden.

Der schwarze Weg zwischen der Anlernwerkstatt und der Gießerei. Es gab zwei Kamine, der eine war 97 m hoch der andere 102. Auf demselben Gelände standen zwei große Wasserbehälter. Das Wasser darin war erhitzt. Diese beiden Behälter sind durch Flak Geschütze, die vorne an in Holland stationiert waren, getroffen worden. Als Ergebnis stand dann Kohlscheid von Wilsberg bis Markt unter Nebel. Das war der Anlass für viele Leute zu überlegen, wo endet das, wenn wir hier bleiben.

Und eins kam zum anderen, man dachte, hier sind wir nicht mehr sicher.

Wer hat Bilder von der Situation am Schwarzen Weg oder weiß Einzelheiten über die Kamine und die Wasserbehälter?

Bitte unter Kontakt melden

Die "Ratten" verlassen das sinkende Schiff

Gemeindedirektor Spix: Gemeinde Kohlscheid 1945 – 1949

Als sich im September 1944 die Truppen der Alliierten der deutschen Westgrenze näherten, setzte auf Anordnung der damaligen Regierung die Evakuierung der Bevölkerung und mit ihr in gleicher Weise die Evakuierung der Verwaltung ein. Wenn auch zu diesem Zeitpunkt das Ende des Krieges noch nicht abzusehen war, so standen diese Maßnahmen doch bereits im Zeichen des bevorstehenden Zusammenbruches, und es fehlte ihnen zum größten Teil eine klare Organisation.

So kam es denn, dass sich die Kohlscheider Verwaltung teilweise in Ahlen i. W., teilweise in Siegburg und zum Teil in Eitorf an der Sieg befand. Die geplante Weiterführung der Verwaltungsgeschäfte in einer sogenannten Verwaltungsgemeinschaft, die die Gemeinden Laurensberg, Richterich, Kohlscheid, Herzogenrath und Merkstein mit dem Sitze in Eitorf umfasste, erwies sich bald als unmöglich und brach endgültig zusammen, als der Krieg über den Rhein weitergeführt wurde. Wichtiges Aktenmaterial wurde zum großen Teil vernichtet oder ging sonst wie verloren. Die Schreibmaschinen wurden vielfach von den Truppen mitgenommen oder fielen der Zerstörung anheim.

Inzwischen war Kohlscheid am 16. Oktober 1944 von amerikanischen Truppen besetzt worden. Die Verwaltung wurde zu dieser Zeit unter Leitung des Herrn Bürgermeisters Ludwig Gasten mit dem dienstverpflichteten Personal aufrechterhalten. Nach eingetretenem Waffenstillstand kamen die Reste des evakuierten Aktenmaterials nach Kohlscheid zurück.

Die Notizen in dem Tagebuch von Pfarrer Andreas Backes und die Sammlung der Informationen von Josef Aretz zu den bedeutenden Tagen 11. bis 13. September 1944 lassen ahnen, was die Kohlscheider durchzustehen hatten, welche Befürchtungen und Ängste den Tagesablauf bestimmten, welche Hoffnungen aufkeimten.

Pfarrer Andreas Backes und Josef Aretz: Die braunen Gebieter verlassen Kohlscheid

Montag, den 11. September 1944

Pfarrer Andreas Backes:

Zunächst werden die Fliegeropfer begraben.

Ein Luftalarm löst den anderen ab.

Schlimmer noch als alles andere ist die Ungewissheit wegen der Räumung. Bei einem Besuch in Berensberg erhalte ich den Auftrag, bei der Grube anzufragen, ob wir nicht unsere hl. Gefäße in der Grube sichern können. Der Dezernent will mich um 8.30 Uhr empfangen. Es wird selbstverständlich genehmigt. Bei dem Direktor halte ich mich nun gesellschaftlich etwas länger auf und kann Zeuge werden, wie sich des Trauerspiels erster Akt abwickelt.

Bei einem telefonischen Anruf werden zwei Stichwörter ausgelöst. Mit dem Stichwort „Siegfried“ wird die Grube stillgelegt. Die Bergleute müssen sofort ausfahren.

Gleich darauf meldet sich der Bürgermeister und fordert sämtliches Gefährt an, um Frauen und Kinder von Pannesheide nach diesseits der Höckerlinie zu transportieren. Pannesheide soll geräumt werden. Die Wagen müssen um 14:45 h in der Nordstraße in Richtung Klinkheide stehen.

Nun wird es ernst.

Noch handelt es sich um eine freiwillige Angelegenheit. (EBV) Direktor Walter Aschke nimmt am Abend die Geräte der Kirche in den Gewahrsam des Bergwerks. Ich gehe heim und finde keinen Schlaf.

Josef Aretz:

In Kohlscheid verlässt der Bürgermeister und Ortsgruppenleiter der NSDAP, Parteigenosse Zimmermann, mit seinem Stab die Gemeinde.

In Aachen schließen die Geschäfte. Die Kohlscheider, die dort arbeiten, können am Abend nur bis Haus Linde mit der Straßenbahn fahren. Militär wird von dort mit der Straßenbahn nach Aachen transportiert.

Mit dem Stichwort "Siegfried" soll Laurweg stillgelegt werden. Die Bergleute müssen zwar ausfahren, retten aber wichtige Einrichtungen, damit die Grube nicht absäuft.

Der Bürgermeister fordert bei der Grube sämtliches Gefährt an, um Frauen und Kinder aus Pannesheide nach diesseits der Höckerlinie zu transportieren, liegt der Ort doch im Schussfeld vor dem Westwall.

Dienstag, den 12. September 1944

Josef Aretz:

Die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Pannesheide hat begonnen. Auch die Angestellten des EBV müssen ihre Arbeit einstellen. Befehle mahnen zum Räumen.

15jährige Hitlerjungen, sie sind vom Schanzen befreit, übernehmen den Kurierdienst auf dem Bürgermeisteramt. Der Dienst wechselt jeweils nach vier Stunden. Diese Jungen müssen nun auch die großen Hakenkreuzfahnen, kistenweise die Hochzeitsgeschenke "Mein Kampf" und Uniformteile der politischen Leitung in der Heizung des Rathauses verbrennen. Akten werden nur im Beisein der politischen Leiter verbrannt, die sich ansonsten im kleinen Sitzungssaal im Erdgeschoß des Rathauses bei gutem Essen und reichlichem Getränkevorrat auf die schlimme kommende Zeit vorbereiten.

Nachdem einer der Jungen entsprechende Befehle nach Horbach gebracht hat, treibt fremde SA das Vieh von Horbach weg. Es nimmt den Weg durch die Weststraße.

Versuche, den Dienst im Rathaus zu umgehen, schlagen fehl. Man droht den 15 jährigen harte Strafen an.

Mittwoch, den 13. September 1944

Pfarrer Andreas Backes:

Nach schwerer Kanonade in der Nacht kommen die Bewohner von Orsbach mit Sack und Pack auf Wagen durch den Ort; ein trauriger Zug. Ein Lehrer aus Laurensberg hat die Leute mit vorgehaltener Pistole von ihrer Scholle verjagt. Ein NS-Lehrer führt den Treck.

Eine Frau nimmt bei mir telefonisch Abschied von den Ihrigen. Sie will gerade mein Haus verlassen, da kommt eine Stafette von Berensberg mit der Weisung, dass auf keinen Fall geräumt wird. Es ist allen Leuten mitzuteilen.

Das Hoffnungsbarometer steigt und löst einige Cognacs aus.

General Schwerin-Krossigk hat die Parole ausgegeben, die Pfarrer Zohren mit zwei Unteroffizieren von Haus zu Haus weitergibt. Ein Besuch in Berensberg bestätigt die Richtigkeit der Verlautbarung. Der Kommandant hat diesen Befehl gegen die Anweisungen der Partei gegeben. Man hängt dauernd am Telefon, jeder möchte das Neueste erfahren.

Das Amt will meine Parole entkräften - ich bleibe dabei. Die Nazis geben Gegenparolen aus. Gegen 14.00 Uhr verlassen die stolzen Gebieter, der Ortsgewaltige mit seinen Kumpanen, den Ort, nachdem er sich noch die Kreisreserve an Schnaps und bei Mertens reichlich Butter und Aufschnitt besorgt hat.

Auf den Straßen glänzen die Gesichter der Leute wegen dieser Wende. Allgemeine Heiterkeit begleitet den feigen Abzug, der alte Gruß ist wieder auf den Lippen. Die Leute stehen munter plaudernd auf den Straßen. Die Abendmesse ist gestopft voll.

Josef Aretz:

Am frühen Morgen sind die Kohlscheider Machthaber zurückgekehrt. Es werden wieder Räumungsbefehle ausgegeben. Es gibt keinen Straßenbahnverkehr mehr nach Aachen.

In Kohlscheid spricht sich rund, dass Graf Schwerin-Krossigk, Kommandeur der 116. Panzerdivision, in Aachen die Evakuierung der Bevölkerung gestoppt hat. Pfarrer Zohren gibt die Nachricht in Berensberg in Begleitung zweier Unteroffiziere von Haus zu Haus weiter. Das Bürgermeisteramt gibt Gegenparolen aus.

Gegen 14 Uhr verlassen die Spitzen der Partei den Ort, nachdem sie sich noch die Kreisreserve an Schnaps sowie in der Metzgerei Mertens (Weststraße 48) reichlich Butter und Aufschnitt besorgt haben. Den feigen Abzug stellt die Bevölkerung erheitert fest.

Nach der schweren Kanonade in der Nacht schweigt die Sirene, ab heute gibt es keinen Alarm mehr.

Mit einem Schlag fallen wegen der Evakuierung alle 54 Verkaufsbetriebe der Hillko aus. Das Zentrallager und die Zentralverwaltung in Kohlscheid bleiben ohne jedes Tätigkeitsfeld in Kohlscheid erhalten. (Festschrift Hillko)

Pfarrer Zohren: Erinnerungen an schreckliche Tage; aufgeschrieben Ende 1950er Jahre

Graf Schwerin liess am Abend des 12. Sept. in Aachen verkünden, alle Räumung müsse aufhören, und er ließ Posten aufstellen, die eine Räumung unmöglich machen sollten.

Als ich am Morgen des 13. davon erfuhr, ging ich sofort zum Stab, der hier im Hause Deden auf Ferber 188 untergebracht war, um mich zu erkundigen, und fand die Bestätigung. Als Grund für diese Anordnung des Grafen Schwerin wurde nur angegeben, es sei jetzt zu spät zu räumen, die Gefahr, dass jeden Augenblick die feindlichen Panzer durchstoßen könnten, sei zu groß, die Straßen würden durch die Flüchtlinge verstopft, und es bestände damit die große Gefahr, dass die Panzer alles umfahren würden, was sich auf den Landstraßen befände. Ich wurde auf meine Anfrage hin ermächtigt, dieses den Pfarrangehörigen mitzuteilen und habe es dann auch getan. Um der Gefahr zu entgehen, dass man mir Sabotage nachweisen und vorwerfen könnte, bat ich, mir einen Unteroffizier mitzugeben, der meine Aussagen bestätigen könne. Und so bin ich durch die Pfarre gefahren, und habe an diesem Tage, wo die Amerikaner vor Aachen standen, wesentlich zur Beruhigung der Leute beigetragen. Die Gefahr der Räumung schien beseitigt, jeden Tag, jede Stunde rechnete man mit dem Anrücken der Alliierten - doch es kam anders.

Hier muss ich eine Begebenheit einflechten, die außerordentlich tragisch für die Pfarre gewesen ist. In den frühen Morgenstunden des oben geschilderten 13. September wurden die Räumungsbefehle für Laurensberg ausgegeben, und kamen daher auch ins Paulinen Wäldchen, während man von weither deutlich das Donnern der Kanonen hören konnte. Unter diesem Eindruck namentlich aber aus einem sicher übertriebenen Nationalempfinden hatte der Förster Wegling den Kopf verloren, und schoss seine Frau, seine Tochter von 7 Jahren und sich selbst tot. Seinen Sohn Hellmut hatte er angeschossen. Wie das wirkte in der allgemeinen Kriegsaufregung, kann man sich denken. Wir haben dann am Morgen dafür gesorgt, dass die Leichen auf dem Friedhof beigesetzt wurden. Diese Beerdigung werde ich, und sicher alle Teilnehmer, unser Leben lang nicht vergessen!

Am Sonntag dem 17. Sept. rückten die Amerikaner bis zum Stadtrand in Aachen vor und kamen bis in die Gegend vom Grundhaus und außerdem rückten sie in Orsbach und Horbach ein - blieben jedoch liegen und gingen nicht weiter. Als man nun nach einigen Tagen merkte, dass die Amerikaner nicht weitermachten, begann man mit den militärischen Vorbereitungen zur Verteidigung des Westwalls. Gleichzeitig bekam auch die Partei wieder Mut. Der Gauleiter für Köln-Aachen, der auch Reichsverteidigungs-Kommissar für diesen Bezirk war, Josef Grohe, war nach Würselen gekommen - nach Aachen zu fahren hatte er keinen Mut - die Kreisleitung war ja auch weg - und erließ von dort aus einen Aufruf an die Bevölkerung, der "auf Anordnung des Führers" die vorübergehende restlose Evakuierung der Grenzgebiete bekanntgab. Da aber kaum einer freiwillig räumte, - immer noch in dem Gedanken, das Kriegsgeschehen werde in einigen Tagen ohne großen Kampf über uns hinweggehen - begann der Druck der Partei erneut, zunächst dadurch, dass man die Bevölkerung immer wieder aufforderte, zu räumen, dann aber dadurch, dass man Zwangsräumungen durchführte.

Es erschienen allerorts fremde S.A. Männer, man sagte, es seien Berliner. Diese Männer sollen aber z.T. erklärt haben, sie seien gar nicht bei der S.A. Man habe sie eines Tages verladen - den Grund hätte man ihnen nicht gesagt - und habe sie dann in diese Uniform gesteckt. Offenbar wollte man hierdurch die Zwangsräumung nur noch rücksichtsloser und brutaler durchführen. Diese Zwangs-Evakuierungen begannen in Kohlscheid in der Woche nach dem 17. September, und wurden folgendermaßen durchgeführt. Am Morgen versammelte der Bürgermeister in seiner Eigenschaft als Ortsgruppenleiter im Bürgermeisteramt seine politischen Leiter und die S.A Männer. Alle diese genannten schliefen nicht in Kohlscheid, sondern auswärts, offenbar aus Angst vor der wütenden Bevölkerung. Bei diesen Besprechungen wurde der "Schlachtplan" für den Tag dargelegt und die entsprechenden Gruppen gebildet. Gegen 10 Uhr ging es dann meistens los. Die Gruppen waren folgendermaßen gebildet:

Die Führung hatten einige politische Leiter, ihnen zur Seite stand der entsprechende Revier-Polizeibeamte, dann einige S.A. Männer und schließlich auch noch einige Soldaten, scheinbar um den Eindruck zu verwischen, dass es sich nur um eine Partei-Sache handele.

Aber auch hier merkte man den furchtbaren Gegensatz zwischen Partei und Wehrmacht. Während die Parteileute mit einer Rücksichtslosigkeit sondergleichen vorgingen, ließen die Soldaten doch mehr und mehr erkennen, wie sie gegen diese Aktion standen. Die Soldaten haben in vielen Fällen den Leuten beigestanden, und manch einer kann es den Soldaten verdanken, wenn er hier bleiben konnte. Man hat dann, um den Tagesplan durchzuführen, die Menschen in den zur Räumung für diesen Tag festgesetzten Straßen unbarmherzig zusammengetrieben, hat die Häuser vom Keller bis zum Speicher durchsucht, ob sich noch jemand versteckt hatte und die Leute dann zwangsweise in einen bereitstehenden Omnibus buchstäblich aufgeladen, ob sie wollten oder nicht.

Selbstverständlich versuchten die Leute, morgens zeitig sich irgendwie zu verstecken, zumal wenn sie rechtzeitig gewarnt werden konnten, wobei die damals gebildete Stadtwache den Leuten gute Dienste leistete aber wehe, wen sie fanden.

In Rumpen sind sie zweimal gewesen, am Samstag den 30. Sept, und Sonntag den 1. Oktober, in Berensberg waren sie nur einmal, am Samstag dem 30. Sept. Bei dieser Gelegenheit ging man so brutal vor, dass man Frauen an den Haaren in das Auto schleppte, dass man den Leuten manchmal keine Zeit gelassen hat, sich umzuziehen, oder etwas mitzunehmen. Die Frau Schwendemann hat man aus dem Kuhstall geholt und, so wie sie war, mitgenommen. Insgesamt sind aus der Pfarre, die damals rund 850 Seelen zählte, 212 Personen weggegangen, wobei ich jedoch auch sagen muss, dass manche schließlich freiwillig gingen.

So sehr anfangs sich wohl alle gegen die Räumung sträubten, sosehr schlug doch im Laufe der Zeit die Stimmung um. Es dauerte eben zu lange. Und als dann der Beschuss kam und anhielt, und als die ersten Einschläge kamen, und erst recht als wir die ersten Todesopfer zu beklagen hatten, verloren viele den Mut und zogen fort. Man kann es gut verstehen. Denn es war sicher nicht immer leicht, den anhaltenden Beschuss auszuhalten.

Die Bunker, die man zum Schutze gegen die Luft-Bombardements gebaut hatte, konnte man nicht benutzen. Denn wo irgendwie Massen sich ansammelten, erschien das Räumungskommando. Ja, man hat einmal in Kohlscheid die Alarmsirenen gehen lassen, nur mit der Absicht, auf diese Weise die Leute aus ihren Verstecken herauszulocken. Auch haben wohl einige daran gedacht, deshalb wegzugehen, damit sie mit ihren Männern oder Söhnen, die Soldat waren, in Verbindung bleiben konnten - wie sie damals noch hofften.

Dazu kam dann die andere große Schwierigkeit der Ernährung. Die Geschäfte waren zwangsweise geschlossen und durften nicht verkaufen - wiederum, um die Leute zu zwingen, wegzugehen. Ja, man hat sogar überlegt, alle noch vorhandenen Lager zu vernichten, in die Luft zu sprengen, angeblich, damit dem Feind nichts in die Hände falle, vor allem aber, um damit einen Druck auf die Leute auszuüben.

Als man auch beabsichtigte, das Lager der Hillko in Kohlscheid zu vernichten, hat die Leitung der Hillko in einer Vereinbarung mit der Grube in einer Nacht fast das ganze Lager mit einem Wert von angeblich 4 Millionen Reichsmark in die Grube heruntergelassen, wenn auch wohl nicht ganz, so doch zum großen Teil. Man hat die Einwilligung des Bürgermeisters nur dadurch erreichen können, dass man angab, man wolle auf diese Weise für die Dienstverpflichteten bei der Grube sorgen.

So hart und schwer das Leben und sicher auch die Ernährung in diesen Tagen war - so gut ist es doch den Bewohnern von Berensberg und Rumpen gegangen.

Da die Bauern die Milch nicht mehr zur Molkerei abgeben konnten, verkauften sie die Milch am Hause. Es gab viele Familien, die holten so 10 und mehr Liter am Tage zusammen. Auch kam es in diesen Wochen immer wieder vor, dass Kühe von den Einschlägen getroffen wurden. Diese wurden dann verkauft. Auch damit ist vielen Leuten geholfen worden. Eine andere Hilfe war diese. Es war in diesen Tagen so oft die Losung ausgegeben worden, es dürfe dem Feind nichts in die Hände fallen. Und da man nun mit der Evakuierung Wochen zu spät begonnen hatte, und daher die Möglichkeit nicht mehr bestand, die z.T. erheblichen Lagerbestände ins Reich zu bringen, öffnete man die Lager und ließ die Leute holen, was sie wollten, ohne eine Bezahlung zu verlangen.

Das war das Zeichen zum Sturm! Was ist in diesen Tagen alles zusammengeschleppt worden! Zentnerweise hat man die Sachen: Kleider, Mäntel, Schuhe und vor allem Lebensmittel nach Hause geschleppt. Hätten die Leute nur für ihren Bedarf geholt, um über die ersten Wochen hinwegzukommen, hätte man sicher nichts gesagt. Aber dieses geradezu schamlose, hemmungslose Stehlen und sich Bereichern, ja dieses Plündern auf Kosten der Not der anderen ist doch furchtbar gewesen.

Was die deutsche Wehrmacht sich an diesen Tagen geleistet hat, ist geradezu skandalös gewesen. Man fuhr mit dem Wagen nach Aachen, plünderte die Geschäfte leer und verteilte die Sachen wahllos auf der Straße soweit man keine Gelegenheit hatte, sie nach Hause zu schicken. Millionenwerte sind durch die Plünderungen verloren gegangen.

Gewiss, es war nicht leicht, sich die Milch, das Fleisch und die anderen Sachen zum Leben zusammen zu holen. Zwar hatte man bald entdeckt, dass morgens von 7-9 Uhr mit einer merkwürdigen Regelmäßigkeit das Schießen auf beiden Seiten eingestellt wurde. Dann begann natürlich die reinste Völkerwanderung. Aber tagsüber musste man doch immer mit Feuerüberfällen rechnen. Und wer sich dann herauswagte, um etwas zu besorgen, musste schon einigen Mut aufbringen.

Franz Jansen: "eines der unwürdigsten Schauspiele des ganzen Krieges"

Zitat des Seelsorger der Rekroratskirche Bank, Franz Jansen

Karl Lanckohr: Drei Kilometer evakuiert

Bei uns lagen zuerst die Deutschen auf dem Hof. Die wurden von den Amerikanern, die von Holland rüberkamen, vertrieben. Dann waren die Amerikaner bei uns auf dem Hof. Es wurde immer heikler. Die Amerikaner haben uns dann evakuiert. Vom Geuchter Hof für eine Woche auf den Hof Forensberg. Da war der Bruder Johann von meinem Vater Kaspar. Nach einigen Tagen ging es weiter in die Obermühle zu Onkel Gabriel. Von irgendwelchen Militärleuten, die der Onkel wieder kannte, sind wir durch den Westwall geschleust worden.

Der Geuchter Hof stand unter Beschuss, weil die Amerikaner sich mit den Deutschen Gefechte lieferten. Am Gebäude war einiges kaputt. Mehrere Granaten sind in den Geuchter Hof eingeschlagen. Im Wohnhaus konnte man vom Keller aus zum Dach rausschauen. Einer der Pferdeknechte blieb bei dem Beschuss tot. Auch sieben Pferde sind totgeblieben.

Einige wollen nicht

Josef Nellessen: List und Tücke

Erst nach der Landung der Alliierten 1944, als die im September immer näher kamen, begann die Evakuierung in großem Stil. Die Zwangsevakuierung begann auch in Kohlscheid und in Aachen.

Die Evakuierung war so stark und so aufgebaut organisiert, dass man denken könnte sich zu entziehen, wäre kaum möglich gewesen. Wenn man bedenkt was alles unternommen wurde; die Leute ließen die Rolladen runter, um zu zeigen, hier ist niemand mehr. Aber weil die Leute weiter kochen mussten, kam natürlich aus dem Kamin Qualm und das sahen die SA und SS Leute aus Berlin. Diese SA-Leute hatten den Auftrag hier lediglich nur auszuräumen.

Beim leisesten Verdacht, dass noch Leute im Haus seien, schlugen die mit dem 98er Gewehrkolben an die Haustür und die Bewohner bekamen Angst und machten auf. Die Bewohner hatten auch die Angst, dass während der Evakuierung alles kaputt ging. Daraufhin wurden die Bewohner schärfstens aufgefordert, also zwangsweise zu evakuieren.

Das war eine schlimme Zeit.

Die Mehrheit der Bevölkerung verstand es jedoch, sich der Zwangsevakuierung zu entziehen.

Klaus Huppertz: Evakuierung - Nein

Aus Kohlscheid waren viele evakuiert worden. Kohlscheid war menschenleer, bis auf die Bergleute, die waren ja zwangsverpflichtet, die waren noch hier. Kohlscheid war eine Geisterstadt.

Wir sollten auch evakuieren.

Mein Vater hatte einen LKW provisorisch beladen und vorne auf der Südstraße ein Schild angebracht: „Verzogen nach Dresden, Kölnische Straße“. Er wusste nicht, ob es eine solche Straße gab, er hatte das vorausgesetzt. Abends sind wir 12 Personen (Nachbarn Stuberts und eine Tante Crumbach aus der Kaiserstraße) am KBC Platz wieder auf das Gelände der Möbelfabrik gefahren und wir haben uns versteckt. Wenn uns einer angezeigt hätte, dann wären wir fällig gewesen.

Josef Fleu: Der Krieg ist grausam

Als es 1944 hieß, die SA käme und würde zur Evakuierung aufrufen, hat der Opa an sämtlichen Fenstern Verschläge angebracht. Holzverschläge mit der Aufschrift: „Wir befinden uns in Hamburg bei meinem Bruder“. Der Bruder von meinem Opa war Schiffskoch und fuhr zur See, er wohnte in Hamburg. Sobald es hieß, es kommt Kontrolle, sind wir über die Mauer zum Schrottplatz und haben uns in der Werkstatt versteckt.

Die Schwester meines Vaters war mit einem Lebensmittelhändler verheiratet. Sie hatten ihr Geschäft in Kohlscheid. Mein Onkel war dienstverpflichtet nicht zu evakuieren. Er sollte die Versorgung mit Lebensmitteln aufrecht erhalten. Die Tante war mit ihrem Sohn (noch kein Schulkind) in der Nähe von Bad Ems, Obernhof / Seelbach. Sie haben im Keller gesessen, als eine Luftmine eingeschlagen hat. Der kleine Vetter ist gestorben.

Die Tragik der Geschichte liegt darin, dass nach jahrelanger Ehe endlich Nachwuchs kam und dann auf diese Art und Weise der Kleine verstarb. Er liegt auf dem Ehrenfriedhof in Kohlscheid begraben.

Franz Josef Eichenbaum: Evakuierung mit Gewalt

Onkel Franz (Südstraße) hatte sich im Keller versteckt. Er wollte nicht fort.

Sein Bruder, also mein Vater wollte auch nicht fort. Aber die Patrouille der Nazis hatte bemerkt, dass in unserem Haus in der Weststraße noch Menschen waren. Mein Vater wurde gefesselt - mit den Händen über dem Kopf. Er wurde über die Ebertstraße bis zum Bürgermeisteramt geführt und dort in eine Arrestzelle für mehrere Tage gesteckt.

Eine Verwandte, die Krankenschwester im Lazarett war, machte ihren Einfluss geltend und mein Vater kam frei.

Er musste aber innerhalb weniger Stunden mit seiner Familie in den Bus zur Evakuierung nach Bremen steigen. Auf dem Weg aus Kohlscheid hinaus hielt der Bus noch einmal, damit er sich von Bruder Franz verabschieden konnte.

Franz hatte entschieden. Er unterstrich seine Entschlossenheit mit dem platten Ausspruch: "Wenn hëij enge könnt, how i em zesaame." (Wenn hier einer kommt, dem werde ich es schon zeigen) Franz blieb in Kohlscheid.

EH: Passend dazu, aber abweichend, die Eintragung von Frau Giesen am Freitag, den 22. September 1944.

„Ein Tag ist aufregender als der andere. Aber wir sind wieder 24 Stunden älter. Um 9.00 Uhr werden wir geweckt mit den Worten: „Die Braunen sind im Ort! Heute wollen sie die restliche Bevölkerung Kohlscheids evakuieren. Es dauert nicht lange, da hören wir ein lautes Geschrei in der Weststraße. Die Braunen wollen Herrn Eichenbaum wegschleppen. Herr Eichenbaum, Frauen und die Kinder setzen sich zur Wehr. Das ganze endet mit einer Schlägerei. Herr Eichenbaum kommt mit einem blauen Auge davon, er kann hier bleiben.

Wir haben uns kaum erholt, da höre ich ein Gespräch vor unserem Haus. Ich sehe zu meinem größten Entsetzen zwei SA-Männer. Ich gebe einige Worte wie einen Funkspruch durchs Haus. Vater, Mutter, Lil und ich laufen so schnell wir können zum Schuppen und verstecken uns. Wir hatten vorher schon ein Schild vorne angebracht. Es weist darauf hin, dass wir bereits evakuierten und gibt auch unsere neue Anschrift an. Das ist unsere Rettung! Die SA-Männer lesen es und gehen gleich weiter. Wir bleiben fast zwei Stunden in unserem Versteck.“

Josef Nellessen: Die Entscheidung

1944 wohnten wir in der Ebertstraße. Zu dieser Zeit war viel Mund zu Mund Ppropaganda. Es hielt sich die Aussage, dass die SA oder die SS kommt, an die Türe klopft und wenn jemand gesehen wird, dann wird er sofort aufgefordert mitzukommen und in den Bus zu steigen zur Evakuierung. Ob die dann noch einen Koffer holen konnten oder so, das weiß ich nicht.

Bei allen in Kohlscheid war die Grundeinstellung, - wir bleiben hier!

Als aber der Beschuss nicht nur von oben kam, sondern auch die Flak schoss, da waren viele weich gekocht. Viele Leute fühlten sich nicht mehr sicher. Aber die SA und SS wollten alle zur Evakuierung haben.

Da war in der Ebertstraße ein Herr Klotz, der hatte alle Nachbarn gewarnt: Fahrt nicht, bleibt hier! Das habe ich selbst gesehen und gehört. Der Herr Klotz war einer der wenigen, der nicht in der Partei war und der nichts mit der NSDAP zu tun hatte.

Bei uns selbst hatte die SA / SS nicht geklopft, aber ich habe gesehen, wie die rundgingen und ziemlich barsch an die Türen klopften. Das ging nur brutal, weil, die freiwillige Aufforderung, die hatte ja keinen Erfolg.

Ich weiß auch verbindlich, der 4. Oktober 44 war ein Sonntag gewesen. An diesem Sonntag ist der letzte Bus mit Evakuierenden weggefahren. Da waren meine Großeltern nämlich bei.

Da war aber schon ein Teil der Verwaltung weg, wie viel, weiß ich nicht. Die Verwaltung ist ja dann nach Siegburg gegangen.

Wir sind eine Woche vorher weggefahren. Meine Mutter war unterwegs, um Milch zu holen. Der Milchhändler fuhr aber nicht mehr rund. Sie sah, warum der nicht mehr fuhr. In Kohlscheid war zwischenzeitlich viel kaputt und viele Leute waren ja gar nicht mehr zu Hause.

Da hat meine Mutter entschieden, wir fahren auch.

Pfarrer Zohren erinnert Erstaunliches zur Evakuierung

Wenn man von der Evakuierung des Grenzgebietes spricht, muss man diese auch in ihrer Totalität nennen. Nicht nur die Menschen sollten alle weg, nicht nur die Lager sollten geräumt werden, wie oben erwähnt wurde, auch die Fabriken sollten alle ihre Maschinen abtransportieren und die Grube sollte gesprengt werden. Was ist das ein harter Kampf um die Grube gewesen! Nur mit aller größter Anstrengung ist es der Leitung des EBV gelungen, zu erreichen, dass die Gruben bestehen bleiben durften. Für die Grube Laurweg in Kohlscheid wurden schließlich 120 Mann dienstverpflichtet, diese mussten hier bleiben, damit die notwendigen Notstandsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Grube durchgeführt werden konnten. Da diese 120 Dienstverpflichteten auch ihre Angehörigen hier halten durften, rechnete man mit etwa 1000 Mann, die hier bleiben sollten. Dafür sollten dann auch ein Arzt, eine Apotheke, ein Bäcker, Metzger - kurzum die allernotwendigsten Geschäftsleute hier bleiben, damit die Dienstverpflichteten eine Lebensmöglichkeit hätten. Ein Glück, dass die Dinge um die Grube sich so entwickelt haben. Was wäre aus Kohlscheid geworden, wenn die Grube auch ein Opfer der "Evakuierung" geworden wäre! Was hätten die 5 500 Menschen, die hier geblieben sind, ohne die Grube auf die Dauer angefangen?

Und noch eine Seite der Evakuierung muss genannt werden, die Räumung der Landwirte. Es ging im Anfang das Gerede, die Bauern sollten ihr ganzes Vieh abgeben, selbst räumen und zum Schluss sollte der Hof mit allen Vorräten an Getreide etc. in Brand gesteckt werden. Wie weit dieses Gerede einen realen Hintergrund gehabt hat, habe ich nie sicher feststellen können. Wohl aber sind wir Zeuge gewesen, in welch unbarmherziger Weise man den Bauern das Vieh weggetrieben hat.

Jahrelang hatte man die Bauern angetrieben, mehr zu erzeugen, und die Ernährung des Volkes mehr und mehr sicherzustellen und was haben die Bauern nicht gearbeitet, allein schon, um nicht Soldat zu werden, und jetzt sollten sie alles restlos hergeben. Was sind das für traurige Bilder gewesen, wenn wieder eine Kommission erschien, und wieder Vieh abgetrieben wurde, nur aus dem wahnsinnigen Gedanken, der Feind solle nichts bekommen, ja es solle ihm noch die Last für die Ernährung der Bevölkerung aufgebürdet werden. Der größte Wahnsinn bestand jedoch darin, dass all das Vieh nicht mehr nach rechtsrheinisch gebracht werden konnte, und daher hier zu Hunderten und Hunderten zusammengetrieben wurde, um lediglich zerschossen und vernichtet zu werden. Und wie viele Mieten sind angesteckt worden, ganz sicher in der Absicht der Vernichtung.

Wieviel Bauernhöfe sind auch noch nach dem Einzug der Amerikaner von deutscher Artillerie angeschossen worden aus demselben Grunde. Wenn ich mir hier eine Bemerkung erlauben darf, dann diese. Wieviel Bauern hatten doch an den Führer geglaubt, der es so gut mit der Landwirtschaft meine. Bei der materialistischen Einstellung der Bauern bedauerten diese zwar die Angriffe gegen die Kirche, aber da sie ja nicht allzu viel davon erlebten - sie konnten ja noch immer in die Kirche gehen, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten - meinten aber, das sei doch wohl alles halb so schlimm, das werde sich wohl noch legen. Im Übrigen waren sie treue Anhänger der Partei, die ihnen noch so große Profite gesichert hatte und auch weiterhin versprach. Wie haben die Bauern diese ihre Treue zum Führer so bitter bezahlen müssen!

Wenn ich nun heute noch einmal dieses furchtbare Schreckgespenst der Räumung mir vor Augen führe, dann muss ich doch wohl sagen: das ist wohl das Schrecklichste gewesen, was wir in diesen Wochen erlebt haben. All die Beschießung ist nicht so schlimm gewesen wie die Angst vor der Räumung, die Angst vor der "braunen Pest", wie man es so nannte.

Wie haben sich die Menschen versteckt und trotz all der Einschläge sooft ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ich glaube, ich sage nicht zu viel: alles wollen wir noch einmal mitmachen, aber nicht noch einmal diese Angst vor der Räumung, diese Drangsalierung durch die Braunen. Was der Bürgermeister Zimmermann in diesen Wochen an Not und Leid angerichtet hat, kann er nie in seinem Leben mehr gutmachen. Er war einer der Schlimmsten und Brutalsten in der ganzen Gegend.

Eines Tages stand er vor dem früheren Ortsbauernführer Honnie, und schob ihm die Schuld zu, dass die Leute nicht räumten. Weil er hier bliebe, gingen nach seiner Behauptung die Leute auch nicht weg. Darum erklärte er ihm, er gebe ihm noch Zeit bis anderen Mittags 12 Uhr. Sollte er ihn dann noch hier antreffen, werde er ihn auf der Stelle erschießen. So zwang er ihn mit seiner Familie zu räumen.

Wenn er noch Zeit gehabt hätte, ich glaube, er hätte uns alle noch aufgehängt.

Ist es nicht gerade furchtbar, und in der Geschichte überhaupt schon dagewesen, dass man in diesen Tagen das Wort prägte: man erwartet mit Schmerzen seine Feinde, um von seinen Freunden erlöst zu werden!

Der Weg in die Fremde / Transport

Margret Ernst: Langzeitfolgen

Es hieß: „Raus, Raus, ihr müsst weg“.

Viele sind auch weg, manche sind geblieben. Unsere ganze Familie war weg. Wir, die beiden Großeltern Simons, Südstraße und Esser, Holland, meine Mutter mit mir als Baby, sind mit einem Kohlenzug gefahren. Die Waggons waren nur zu ¾ gefüllt damit Platz für die Leute war. Auf der Fahrt hatte ich eine Mittelohrentzündung bekommen. Darunter leide ich heute noch.

Mit dem Zug sind wir in Winsen an der Aller gelandet. Als wir ankamen, wurden wir auf die Bauernhöfe verteilt. Die Bauern haben sich die Menschen ausgesucht; also nach dem Motto, wer ist zu brauchen.

Meine Mutter war ziemlich jung, hatte aber mich mit der Mittelohrentzündung dabei. Also ließ man die Großeltern Esser, Holland mit ihr zusammen. Eventuelle Probleme sollten dann die Großeltern lösen.

Cornel Sistemich: Evakuierung als Abenteuer erlebt

Meine Mutter wurde mit uns vier Kindern evakuiert. Mein Vater war beim Volkssturm.

Am 11. September 1944 sind wir mit dem letzten Zug von Herzogenrath aus geflüchtet. Nachts von der Oststraße 25 zu Fuß mit dem Handwagen. Alles war dunkel und verdunkelt weil keiner Licht machen durfte wegen der Luftangriffe.

In Straß habe ich vor lauter „Guck in die Luft“ einen faszinierenden Sternenhimmel bewundert! Welch eine Schönheit tat sich mir auf.

In Herzogenrath fuhren wir mit dem letzten Zug Richtung Niedersachsen.

Es dauerte nicht lange, dann hatten wir den ersten Tieffliegerangriff auf unseren Zug. Wir retteten uns unter einem Eisenbahnwaggon. Dort habe ich zwischen den Rädern des Waggons einen Tiefflieger gesehen, der auf die flüchteten Leute schoss, die Schutz suchen wollten in einem rechts von uns am Waldrand stehenden Strohschober. Auch meine Mutter und die Geschwister verbrachten die Zeit unter dem Eisenbahnwaggon. Wenn ich noch heute die Gebete höre, die die Frauen unter dem Wagen sprachen, sehe ich mich unter dem Waggon liegen. Die Dampflock hatte den Dampf eingestellt.

Ich empfand es als Abenteuer und Gefahr gleichzeitig. Das Abenteuer war stärker. Aber es war bedrückend. Die Not der Gebete hörend - das war prägend.

Die weitere Fahrt führte uns in den Hauptbahnhof Münster. Der Zug stand noch nicht ganz, als die Sirenen einen Fliegeralarm anzeigten. Es flogen die Waggontüren auf und alle Fahrgäste suchten Schutz im Bahnhof Bunker. Ich bin froh, dass wir uns nicht verloren haben. Und dann abwarten, was kommt.

Man wusste, wenn die Sirenen aufhören, dann kommt was von oben. Kurze Zeit danach hörten wir die Bomben fallen. Die Wände erzitterten und dann ging das Licht aus. Wir saßen im Dunkeln.

Kurze Zeit später hieß es: „Alles raus, Gas dringt ein!“ Münster brannte lichterloh. Woher wir wussten, wohin wir laufen mussten weiß ich nicht mehr.

(In Herzogenrath im Bahnhof war die Unterführung zu den Bahnsteigen zugemauert. Vor einiger Zeit ist das Gemäuer entfernt worden. Bei der Gelegenheit habe ich einen Hinweis gefunden für Leute, die Schutz suchten. Der muss aus der Zeit vor 44 stammen.)

Aus dem Bahnhof Münster rausgekommen, sah ich wie die Verletzten und die Toten weggeschleppt wurden. Ich sah Haufen von Schutt.

Aber das hat mich nicht fasziniert, ich erinnere mich ganz stark an das Bild des Feuers und der ausschlagenden Flammen im brennenden gotischen Kirchturm, der lichterloh brannte. Das alles war vollkommen neu, denn das hatte ich ja noch nicht erlebt.

Josef Nellessen: Zusammen aus der Ebertstraße

In der Ebertstraße war ein Doppelhaus. In der einen Hälfte wohnte der Musiklehrer Engels in der anderen war die Familie Paffen, das waren die Schwiegereltern von Engels. In dem Doppelhaus daneben wohnte eine Frau Wienands mit Sohn, der war ca. 1939 geboren. Diese Frau fragte meine Mutter: „wenn Alarm kommt, können wir uns nicht zusammensetzen? In dem Haus wo ich wohne bin ich allein mit meinem Kind und sie sind mit ihren Kindern auch alleine.“ Ob die nun wirklich mal zusammen im Keller gesessen haben, weiß ich nicht. Aber irgendwie ist die Frau an uns hängen geblieben. Die Frau und ihr Sohn sind dann auch mit uns in Evakuierung gefahren.

In unserer Straße wohnte der Martin Finken mit seiner Familie, der hatten sieben oder acht Kinder, er war sehr der Kirche verbunden.

Wir mussten zur Abfahrstelle am Ehrenmal, da am ersten Haus, unten, da war das Möbelgeschäft Amkreutz. Dahinter kam das Haus, wo der EBV Mann Krieweth wohnte. Da sind wir eingestiegen. Wir sind dann nach Jülich gefahren worden und da in den Zug gestiegen.

In dem Bus zur Evakuierung waren die Wienands und mindestens fünf weitere Familien aus der Ebertstraße.

Der Zug bestand aus normalen Personenwagen. Wir sind praktisch durch das ganze Ruhrgebiet gefahren. Die Fahrt wurde aber immer wieder unterbrochen. Wenn kriegswichtige Züge fuhren, wurden wir auf ein Nebengleis geschoben. Wir sind dann durch kleine Bahnhöfe. Es war natürlich überall dunkel auf den Bahnhöfen. Ich weiß nicht mehr, wie wir verpflegt worden sind. Die Fahrt hat über zwei Tage gedauert. Ca. 20 km vor Hildesheim sind wir ausgestiegen.

Paul Pfeiffer: Wir wollten nur nach Köln

Wir sind auch mit Bussen nach Schleiden und mit dem Zug Richtung Hannover gefahren. In Hameln sind wir aus dem Zug gestiegen. Wir wollten eigentlich in Köln aussteigen, der Zug ist aber nur über den Güterbahnhof gefahren und als es dunkel wurde, ist er stehen geblieben und erst morgens weitergefahren. Aussteigen war zu gefährlich. Weiter Richtung Westfalen. Wir sind aber nicht viel weiter mitgefahren, sondern zusammen mit den Dovern, die ja neben uns wohnten, ausgestiegen. Sie hatten Verwandte in Unkel am Rhein.

Wir sind nach Köln zurück gefahren. In Köln wohnte ein Großonkel meiner Mutter. Meine Großmutter stammte aus Köln, meine Mutter stammte aus Jülich. Ob die Kölner Bescheid wussten, dass wir kommen, ist unbekannt. Es kann sein, dass die Mutter vorher geschrieben hatte. Wir kamen in Köln in ein großes Haus. Der Onkel war Schmied und später Kfz-Meister mit Tankstelle. Der Onkel in Köln war im ersten Weltkrieg bei den Pionieren gewesen. Er hatte als die Franzosen kamen, beim Brückenbau am Rhein ein Bein verloren. Als jetzt die Angriffe in Köln kamen, da konnte er ein Behelfsheim in Odenthal in der Nähe von Altenberg erwerben.

Ich bin in dem Behelfsheim in Odenthal gewesen und meine Mutter und meine Schwester, die sind in Köln in der Düsseldorfer Straße gewesen. Die Angriffe dort wurden aber immer stärker. Über dem Haus in Köln ist eine Luftmine eingeschlagen, die sehr großen Schaden anrichtete. Danach konnte man noch in dem Haus wohnen, aber die Etagen waren verschoben. Meine Mutter war jetzt mit meiner Schwester in Köln gemeldet. Ich war in Odenthal gemeldet, oder wir Kinder waren beide in Köln gemeldet, ich weiß es nicht mehr.

Bevor die Amerikaner kamen, hatten sie drei Monate vorher einen Aufmarsch geplant, bevor sie über den Rhein kamen. Und deshalb wurde Köln evakuiert. Das hatten die ganz einfach gemacht; man kriegte hier keine Lebensmittelkarten mehr. Also bekam meine Mutter für sich und für uns beiden Kinder keine Lebensmittel mehr. Und meine Tante und mein Onkel, die am Rand von Köln wohnten, kriegten von den Nazis sowieso weniger Lebensmittel als die Leute in der Stadt.

Die Erwachsenen trafen die Konsequenz: mit fünf Menschen können wir hier nicht leben. Und so sind wir zu Geschwistern meines Vaters nach Schlesien gefahren.

In Schlesien kam die Zeit, wo befürchtet wurde, dass die Russen kommen. Mein Vater hat meiner Mutter gesagt: „Bleib nicht bei den Russen, die vergewaltigen, also wenn der Russe nach Schlesien kommt, dann haust du ab“.

Bei den Verwandten in Niederschlesien, da war es gut. Da bin ich in Steinau an der Oder zur Schule gegangen. In Steinau war eine Straßenbrücke und auch eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Wir haben uns dort wohl gefühlt.

Mein Onkel war beim Zoll. Bei regelmäßigen Versammlungen wurde besprochen, was sich tat und wie die Situation war. Eines Tages kam der Onkel und sagte wir müssten weg. Ihr müsst packen, die Russen machen einen Panzervorstoss und wollen die Oderbrücken in Besitz nehmen. Die Russen haben eine Panzerspitze nach Steinau geschickt. Nicht die ganze Front wurde verschoben, nur die Brücken waren sehr wichtig. So sind wir Hals über Kopf von Steinau weg. Wir entschieden, alle nach Westen zu fahren. Die Verwandten sollten mitfahren.

Die neue Unterkunft

Trude Robroek: Glück im Unglück

Wir wohnten damals in Würselen. Die Männer, die rundkamen, um die Leute aufzufordern, kamen auch zu uns. Unsere Hauseigentümer wollten sie mitnehmen, die wollten aber freiwillig nicht mitgehen. Da wurden sie ziemlich radikal. Wir durften bleiben, weil mein Vater auf der Zeche arbeitete. Der hatte einen Berechtigungsschein. Dann kamen die Tiefflieger über Würselen und dann sind die SA Leute so schnell wie möglich abgehauen. Dadurch sind die Hauseigentümer auch geblieben.

In Würselen waren heftige Kämpfe. Wir hatten im Keller einen Gefechtsstand. Die Soldaten waren immer erstaunt, noch Zivilisten vorzufinden. Eine Zeitlang haben sie uns im Keller leben lassen und als es blümerant wurde, haben sie meine Mutter und mich mitgenommen. Mein Vater war ja auf der Zeche und blieb deshalb da.

Zwei Tage bevor der Amerikaner Würselen einnahm, sind wir noch weggekommen. Zuerst mitgenommen nach Elsdorf in ein Auffanglager, dann nach Bedburg, da wurde aber auch schon bombardiert und geschossen. Ein Flüchtlingstransport von Ameln bei Jülich nach irgendwo hin.

Mein Vater ist von einer deutschen Granate verletzt worden, weil die Deutschen die Grube Gouley beschossen haben.

Mit dem Transport waren wir eine Woche in einem Zug in Personenwagen unterwegs Richtung Mitteldeutschland. Angekommen waren wir in Weißenfels. In der Nähe in Wälitz sind wir untergekommen. Wir hatten Glück, meine Mutter und ich, (ich war 13 Jahre alt) Wir waren bei einer Frau, die eine Schneiderei hatte. Meine Mutter hatte ihr den Haushalt gemacht und die Frau konnte dann schneidern.

Ich musste in dem Winter drei Kilometer zur Schule gehen. Unsere Hauseigentümer waren auch in dem Ort. Die Stimmung in dem Ort: Die Leute waren zuerst befremdet und es gab Widerstände. Meine Mutter arbeitete ohne Lohn, nur für Essen und Unterkunft. So sind wir sind dann doch gut mit der Familie ausgekommen.

Nachher kamen Kölner Familien. Das waren wieder neue Menschen, die in dem kleinen Ort unterkamen. Die Kölner als Städter traten resoluter auf. Auch die Kölner Kinder in der Schule. Wir vom Land waren dann etwas angesehener als die Städter.

Die Dresdner Nacht im Januar 1945 haben wir auch mitbekommen. Da war der Himmel feuerrot. Wir waren 70 Kilometer von Dresden entfernt. Eine Zeitung, in der man etwas darüber hätte lesen können, gab es nicht, aber das Volksradio. Man hörte aber nichts darüber.

Wir waren von Ende Oktober bis Juni weg. Im Mai war ja der Krieg zu Ende und im Juni wurde unser Gebiet von den Amerikanern eingenommen. Die haben aber einen Tausch mit den Russen gemacht, die dann kamen.

Mit der Rückfahrt hatten wir Glück. Unser Hauseigentümer, der Herr Opladen, war früher bei der Reichsbahn. In Naumburg wurde ein Zug zusammengestellt. Herr Opladen hatte Glück als Angehöriger der Reichsbahn mit diesem Zug nach Hause zu kommen. Er hat meine Mutter als Tochter angegeben und mich als Enkelin.

Wir waren wieder eine Woche mit einem Zug unterwegs. Nachts durfte der Zug nicht fahren, weil durch unterschiedlich besetzte Gebiete gefahren wurde. Die Waggons waren aber Güterwagen. In den Städten, wo der Zug hielt, waren Leute vom Roten Kreuz, die uns zu Essen brachten – Suppen oder Brote

Cornel Sistemich: Unterkunft im unfreundlichen Hungerland

In der Lüneburger Heide fanden wir zunächst eine Schlafgelegenheit auf dem Boden eines ausgeräumten Klassenzimmers. Hier hatte man für uns Stroh ausgebreitet. Später wurde uns ein Quartier in Wieckenberg in einem kleinen Bauernhof zugewiesen. Direkt neben uns verlief die Wietze. In der Kreisstadt Wietze wurde zu dem Zeitpunkt noch Öl gefördert. Heute befindet sich dort das einzige Ölmuseum Deutschlands.

Vor dem Haus hatte man einen Luftschutzbunker angelegt. Der wurde von uns aufgesucht, wenn über Hannover die Bomben fielen. Die Bauernfamilie Thiss hatte reichlich Essvorräte gesammelt, nur gab sie uns nichts davon.

Wir hatten nichts zu beißen.

Wieckenberg hatte nur eine evangelische kleine Kirche. Wir mussten deshalb durch Felder nach Wietze in die katholische Kirche laufen. Nach einiger Zeit wussten wir, wo Möhren im Feld standen. Zurück durch die Felder nach Wieckenberg ernteten wir die Früchte der Felder gegen unsern Hunger. Und es war eine Freude, wenn ich an einem Erbsen- oder Möhrenfeld vorbei kam.

Den Einmarsch der Amerikaner erlebten wir lugend aus einer Kartoffelkiste in der Scheune.

Mein Vater wurde irgendwo von den Briten gedangen genommen. Die Briten befragten die gefangenen Soldaten, wer wohl in der Landwirtschaft gearbeitet habe. Wenn mein Vater auch nie in der Landwirtschaft gearbeitet hat, er meldete sich. Auf nicht bekannte Weise ist er nach Wieckenberg, also zu seiner Familie gekommen.

Wir Kinder spielten, ich habe auch jemanden auf der Dorfstraße kommen sehen, aber ich habe meinen Vater nicht erkannt. Er hatte mich am blonden Haar erkannt und rief meinen Namen dann erst habe ich ihn erkannt.

Mein Vater hat kurze Zeit beim Bauern in Wieckenberg gearbeitet und ist nach einiger Zeit mit seinem ältesten Sohn Klaus Richtung Heimat aufgebrochen, um zu erkunden, was noch übrig war.

Mit meinem jüngsten Sohn Bernhard bin ich 1984 mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Ich habe ihm erzählt, was ich damals alles erlebt habe. Zum Beispiel wie groß das Haus war, so wie ich es in Erinnerung hatte. Als ich auf das Haus zufuhr, musste ich mich korrigieren. Als Kind habe ich das alles viel größer gesehen gehabt. Die junge Bäuerin kam unfreundlich, hexenartig anmutend, aus dem Zimmer. Der ganze Flur stand voll Kuchen. „Ja, wenn Sie morgen kommen, dann gibt’s ein Stückchen Kuchen, morgen wird die Enkelin 16 Jahre alt.“ „Morgen bin ich schon über alle Berge.“ sagte ich ihr. Sie verabschiedete sich: „Grüßen Sie doch mal ihre Eltern, sie sollen sich mal melden“. Davon habe ich meiner Mutter abgeraten, denn die hatten uns ja alles andere als gut behandelt. Für uns vier Kinder bekamen wir zB. einen Stuhl, dem die Sitzfläche fehlte. Der jungen Frau Thiss habe ich auch gesagt: „Wenn Sie zu uns ins Rheinland kämen und wir hätten was zu feiern, wir hätten den Kuchen angeschnitten und angeboten.

Meine alte Freundin A:

(Die komplette Schilderung war auf Platt und wurde von mir auf Deutsch umgesetzt.)

Evakuierung -Nähen musste man können – Gut satt konnte man werden

Im September 1944 war hier ein ganz schwerer Angriff. Meine Tante Sophie, die verstarb vor Anstrengung und Aufregung. Meine Mutter war so aufgeregt und mein Vater entschied: „Wir evakuieren! Die halbe Holzerstraße stand draußen mit Köfferchen. Dann kamen die Lastwagen und wir mussten einsteigen. Gefahren sind wir bis Schleiden hinter Jülich. Und da stand noch ein Zug, sonst war alles kaputt. Wir fuhren bis Banteln bei Hannover.

Da hatten wir eine sehr, sehr schlechte Unterkunft. Die Leute waren rabiat, die wollten uns nicht. Es gab immer Probleme in der „Gemeinschaftsküche“. Wir hatten nur zwei Betten, sonst nichts. Meine Mutter hatte sich in den Kopf gesetzt: hier können wir nicht über Winter bleiben! Wir hatten aber Kontakt mit Cousinen, die waren in der Nähe von Bebra. Dort waren wir vorher schon immer mal zum Nähen. Die hatten es gut getroffen. Zwei Tage nach dem Brief, den wir gescherieben hatten, kam Antwort: Sofort kommen! Wir sind dahin und da kamen wir in das gelobte Land, da wo Honig und Wein fließen. In dem Ort waren alles Selbstversorger und kleine Landwirte. Die Männer waren alle im Krieg.

Wir haben gelebt ohne Futter-Sorgen, Speck, Butter, Eier, da wurde geschlachtet, Wenn ich die Milch holte, da bekam ich kein halbes Literchen, da bekam ich die Kanne voll.

Volltreffer

Wir hatten da eine wunderschöne Wohnung mit allem Drum und Dran. Wir sind super behandelt worden. Bis vor ein paar Jahren hatten wir mit denen noch gute Verbindung gehabt.

Wir waren willkommen, da war ja kein anderer zum Evakuieren. Die hatten da alles für mich. Ich war erstaunt: „schon wieder ein Ei?“ Die hatten Schweine, Kühe, Puter, Hühner, Garten. Mein Bruder war auch da im Kindergarten. Wenn der Kindergarten aus war, dann wussten die Leute zu welchem Hof der Kleine hin musste. Da war alles noch in Takt.

Alle Mädchen, die aus der Schule entlassen wurden, mussten unter Adolf ein Pflichtjahr machen. Erst dann konnte man zur weiterführenden Schule. Mein Pflichtjahr wurde aufgeschrieben, weil ich bei den Bauern auf die Kinder aufgepasst habe. Do han ich jet met döne jespelt. Da habe ich etwas mit den Kindern gespielt. Donoh, wenn de Klumel vorbei wor, wor dat jo alles jedo, wa. Nach der unangenehmen Zeit, fragte keiner mehr danach.

Treue bis in den Tod! Blinder Gehorsam! "Das Gehorchen ist ihm keine Qual, das liegt ihm im Gegenteil im Blut.“ Theo Findahl

Die Leute dort waren aber noch alle sehr verbunden mit dem Hitler. Ja, ja, „Heil Hitler“, da konntest du nicht sagen Guten Morgen, immer „Heil Hitler“. Der Mann von der ältesten Hoftochter von dem Bauern, der hatte einen hohen Rang bei Militär. Heiner hieß der junge. Er war in Urlaub gekommen. Als die Front immer näher rückte, kam er sich bei meinem Vater verabschieden: „Herr Sch. ich muss jetzt gehen. Die Front kommt immer näher, ich gehe über den Berg. Hitler hat noch eine Geheimwaffe.“

Mein Vater bat ihn: „Lieber Heiner, bleib doch hier, morgen kommt der Amerikaner. Ich höre das, die Geschosse kommen doch immer näher. Lieber Junge, der Hitler hat gar keine Geheimwaffe.“

Der Junge ging über den Berg, will heißen inm nächsten Tal wollte er sich bei Militär melden.

Das ist wahr, was ich jetzt erzähle. „Schau dahinten“ mein Vater zeigte auf ein Erhöhung, "schau da kommen sie schon“.

Der Heiner ist nur über den Berg gekommen und am nächsten Tag in amerikanische Gefangenschaft. Zwei Jahre ist er in Amerika gewesen. Wenn er zu Hause geblieben wäre, dann wäre es besser ausgegangen. Er war vernarrt. Das war Ende April 45 und am 8.Mai, war ja alles vorbei.

Margret Ernst: Unterkunft beim Adel

Wir kamen in die Gegend Hannover, nach Meisendorf zu einer Familie von Horsten (Adel). Der Hof war neben dem Hof von Hermann Schridde (geb. 1937, berühmter Reiter in den 60er Jahren). Wir bekamen eine Abstellkammer für die drei Erwachsenen und ein Baby.

Die Großeltern und meine Mutter mussten arbeiten und zu meinem Verbleib weiß ich nicht. Als Gegenleistung wurde der Raum und Nahrung gestellt. Wir bekamen aber nur von dem was im Garten wuchs. Meistens Eintöpfe mit höchstens einem bisschen Fett oder Speck drin und eine Schnitte Brot.

Die Abstellkammer hatte eine Pendeltüre zum Schweinestall. Mit den Tieren insbesondere mit den Schweinen muss ich wohl viel Kontakt gehabt haben. Läuse und Flöhe waren die Folge. Ich hatte als Kleinkind immer den Kopf geschoren.

Die Mittelohrentzündung wurde mit heißem Öl behandelt.

Die Behandlung uns gegenüber war zurückhaltend; nicht überheblich aber auch nicht freundschaftlich oder gar überschwänglich.

Oma und Opa Simons kamen in Hamelspringe bei älteren Leuten auf einem kleinen Bauernhof unter. Opa war von Militär freigestellt. Er war Bergmann und insofern gut für handwerkliche Arbeiten zu brauchen.