Schlagzeile: Aufbauen und Sichern – vor 80 Jahren - Teil 5

Liebe Freundinnen und Freunde der Kohlscheider Geschichte

Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, liebe Verantwortliche der Schülerzeitungen und Vereinsmitteilungen

Informieren auch Sie Ihre Leser über einen wichtigen Teil aus Kohlscheids Vergangenheit.

Sie können gerne für Ihren Artikel in den Zeitungen oder Mitteilungen Teile des Berichtes verwenden.

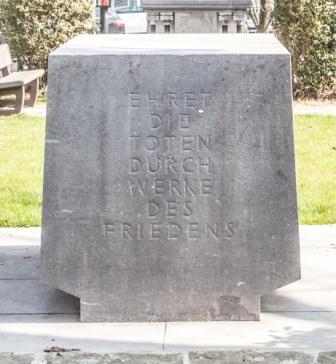

16. November 2025 Volkstrauertag

Der Volkstrauertag ist als Gedenktag an die Gefallenen des ersten WK entstanden.

Dieser Bericht ist am Volkstrauertag in 2025 unter anderem ein Gedenken an die Gefallenen des 2. WK aus Kohlscheid.

Wir bieten den Einblick in eine Liste der Gefallenen.

Wir kommen aber auch zu einem Kapitel in dem wir nicht nur noch an Schrecken und Leid, sondern auch an Dank denken sollten.

Schlagworte wie Neu, Aufbruch, Anpacken, Regeln, Retten, Aufbauen, Handeln ….., das und viel mehr Positives waren die Gedanken in den Jahren nachdem die Unterdrücker entfernt waren und die Waffen schwiegen. Viele redliche Kohlscheider sorgten nach Ende der Schreckensherrschaft für einen guten Anfang des Gemeinwohls und der Gemeinde.

Es ist aber auch Zeit einen Versuch einer Bilanz zu wagen. Wieviel und welche Kohlscheider kamen ums Leben, was wurde kaputt geschossen, bzw. beschädigt?

Für uns heute ist auch wichtig zu wissen –

was ist heute noch zu sehen, was können wir jungen Leuten zeigen?

In diesem Teil 5 wollen wir nicht vergessen zu gedenken, sondern auch zu danken.

Hier der Link zum Bericht:

https://geschichtsfreunde-kohlscheid.de/clone-of-teil-5a-1945-aufbauen-und-sichern/

Mittlerweile bekomme ich immer noch Reaktionen auf die bisherigen Teile von NICHT VERGESSEN.

Deshalb habe ich eine Seite zur Aufnahmen von Nachbemerkungen und Nachträgen von Geschichtsfreunden eingerichtet.

Es geht los mit der Schilderung des verzweifelten Versuchs eines Kaufmanns, sein konfisziertes Geschäft zurück zu bekommen.

https://geschichtsfreunde-kohlscheid.de/nicht-vergessen-nachtraege/

Eine Bitte

Für den Auftaktbericht zur neuen Serie „Gaststätten in Kohlscheid“ suche ich noch Bilder von Lokalen, Kneipen, Imbissstuben, Restaurants etc. Vorrangig suche ich Bilder von allen Gaststätten der Südstraße, z.B. Schroiff, Altbayern, Classen, Göbbels.

Die Serie startet mit einem Bericht zur Gaststätte Schroiff.

Danke für Ihre / Eure Treue

Und nun viele wertvolle Gedanken beim Lesen und beste Grüße

Erich Hallmann

Zu guter Letzt: Wenn Sie den Newsletter zum ersten Mal erhalten, dann bitte lesen Sie auch einmal die Auftaktseite www.geschichtsfreunde-kohlscheid.de. Unter „Blog“ im Menu finden Sie auch die bisher erschienenen Berichte.

|

|

|

|

Copyright © Geschichtsfreunde-Kohlscheid.de

Unsere Anschrift lautet:

Geschichtsfreunde-KohlscheidBendstr. 2Herzogenrath 52134 Germany |

|

|

|

Kohlscheider Geschichte(n) aus der Zeit von vor 80 Jahren

Bericht 5, der an die Zeit des Umbruchs erinnert.

Lesen Sie, wie die Menschen aus Kohlscheid die Aufgaben anpackten.

Diese Fakten und Geschichten sollen dazu beitragen diese Zeit nicht zu vergessen.

Wir erinnern an diese Zeit, weil wir danach über 70 Jahre Frieden hatten und jetzt?

Haben Sie die Zeit selbst mitgemacht? Erinnern Sie sich an diese Zeit? Bitte melden Sie sich über Kontakte bei uns, wir sollten ihre Erinnerungen festhalten. Danke

Bei diesem Bericht handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit

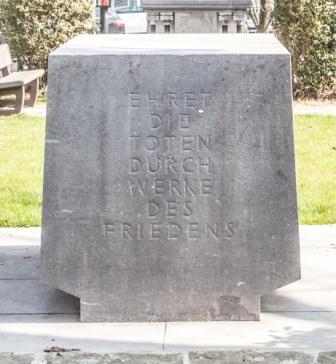

-absolute Priorität hat die Erinnerung als Appell NICHT zu VERGESSEN.

Texte und Fotos kopieren oder anderweitig zu verwenden, ist nur nach Absprache gestattet. Die Entwicklungen im Raum Kohlscheid

von 1945 bis Anfang der 1950er Jahre

Einleitung

In diesem Teil geht es um den Aufbau der Verwaltung, die ersten politischen Schritte und die große Aufgabe, das Leben nach dem Krieg wieder in Ordnung zu bringen.

Es gab Wahlen. Es durften Parteien gegründet bzw. wiederbelebt werden.

Polizei, Schulen, Müllabfuhr, Straßen und Brücken mussten funktionieren. Strom-, Wasserversorgung und Post wurden langsam wiederhergestellt.

Zugleich durfte man wieder Vereine gründen, Kultur erleben und Politik betreiben – aber immer unter Aufsicht der Besatzungsmacht.

Die Bevölkerung hatte eine neue Zusammensetzung. Für Heimkehrer und Kriegsbeschädigte für Vertriebene und Verwaiste musste gesorgt werden.

Zum Schluss der Berichte NICHT VERGESSEN ist es aber auch an der Zeit, den Versuch einer Bilanz zu wagen. Wieviel und welche Kohlscheider kamen ums Leben, was wurde kaputt geschossen, bzw. beschädigt? Was können wir jungen Leuten zeigen?

Es gibt einige Aufstellungen und Hinweise auf das, was man heute noch ansehen kann.

Neubeginn unter Kontrolle

Als im Mai 1945 die amerikanische Militärregierung ihre Befugnisse an die Briten übergab, begann für Kohlscheid ein neuer Abschnitt. Offiziell war der Krieg vorbei, aber der Alltag war noch geprägt von Mangel, Misstrauen und Unsicherheit. Politische Betätigung war nur unter einer strengen Bedingung erlaubt: Entnazifizierung. Wer sich früher zu sehr mit dem Regime eingelassen hatte, war ausgeschlossen.

Die britische Militärregierung hatte ein klares Ziel: Entnazifizierung und Demokratisierung – allerdings nur unter Aufsicht.

„Die Bevölkerung durfte politische Ausschüsse bilden – unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Militärregierung.“

(Verfügung vom 15. November 1945)

Pressezensur und Informationshunger

Einen freien Ausdruck politischer Meinungen gab es nicht. Zeitungen oder Flugblätter durften nur mit ausdrücklicher Genehmigung erscheinen.

„Alle Veröffentlichungen müssen vorab der Militärregierung zur Prüfung vorgelegt werden.“

(Zensurbefehl, britisches Hauptquartier, Juni 1945)

Für Kohlscheid bedeutete das: keine eigene Zeitung, kein offenes Diskutieren.

Gleichzeitig war das Misstrauen groß: Schwarzhörer von Feindsendern oder verbotener NS-Propaganda wurden verfolgt.

Erste Gremien in der Gemeinde

Noch 1945 bildeten sich in Kohlscheid erste Verwaltungsausschüsse. Doch frei gewählt war niemand – die Mitglieder wurden eingesetzt. Oft wurden angesehene Vertreter aus Kirche, Schule oder Handwerk gefragt, ob sie Verantwortung übernehmen wollten.

„Ich war eigentlich nie politisch, aber man fragte mich, ob ich für den Sozialausschuss mitarbeiten würde.“

(Erinnerung eines Kohlscheider Schreinermeisters, Dezember 1945)

So entstand ein erster Ansatz lokaler Selbstverwaltung. Aber die Briten behielten jederzeit das letzte Wort.

Parteien im Wartestand

Parteien waren bis Ende 1945 verboten. Politische Arbeit geschah im Verborgenen:

Erst 1946 durften die beiden großen Parteien wieder offiziell auftreten.

„Erst mit Genehmigung der Briten durften wir wieder Flugblätter drucken. Das war im März 1946.“

(SPD-Mitglied aus Herzogenrath, Rückblick)

Erfahrene Ehemalige gründen Gewerkschaft

Im Februar 1945 kann Jakob Schultheis gemeinsam mit 14 Gründungsmitgliedern in Kohlscheid die neue und langersehnte Einheitsgewerkschaft ausrufen, die nun die gewerkschaftliche Tätigkeit aus dem Hader verschiedenster Interessentengruppierungen herausholt. Die ersten Mitglieder entstammen dem alten Verband, den ehemaligen Christlichen Gewerkschaften sowie den verschiedensten politischen Richtungen.

(AN 03.07.1975)

Erste Ratssitzung – ein Neubeginn

Am 29. März 1946 trat in Kohlscheid der erste Gemeinderat zusammen.

Die ernannten Gemeindeverordneten versammelten sich um 16:30 Uhr im Rathaus. Bürgermeister und britischer Verbindungsoffizier Major Hill begrüßten die Anwesenden. Ein symbolischer Moment: Kohlscheid hatte wieder einen Gemeinderat – auch wenn er noch nicht frei gewählt war.

Ein halbes Jahr später, am 15. September 1946, fanden die ersten freien Wahlen statt. Zwei Jahre später, 1948, folgte die nächste Wahl nach Verhältnisrecht.

Fazit

Die Jahre 1945/46 waren in Kohlscheid eine Phase des Übergangs: von totalitärer Diktatur hin zu kontrollierter Demokratie. Die Briten gaben den Rahmen vor, innerhalb dessen sich die politische Kultur langsam erneuerte.

Stimmungen schwankten zwischen Dankbarkeit für die Ordnung und Frustration über die fehlende Freiheit.

Die Verwaltung wird neu geordnet

Der Verwaltungsvorstand war kein gewähltes, sondern ein völkerrechtlich eingesetztes Organ. Er sollte die dringendsten Aufgaben lösen und unterstand der US-Standortkommandantur. Im November 1944 nahm dieser Vorstand im Rathaus seine Arbeit auf – ein Stadtrat bestand zu diesem Zeitpunkt nicht, es herrschte Besatzungsrecht.

Am 10.10.1945 beauftragte die Militärregierung für den Landkreis Aachen den Landrat, Kreis- und Gemeindevertretungen vorzubereiten. Diese sollten jedoch nicht gewählt, sondern durch die Militärregierung ernannt werden. Am 03.11.1945 lag die erste Liste vor: 23 CDU, 16 SPD, 16 KPD und 3 Parteilose.

Das Protokoll der Kohlscheider Gemeindeverwaltung von Dezember 1944 hielt fest: „Die neue Gemeindeleitung wird im Einvernehmen mit der Militärregierung bestimmt. Parteimitgliedschaft ist ein Ausschlusskriterium.“

Am 1. April 1946 trat eine neue Gemeindeordnung in Kraft. Sie brach mit alten Traditionen des deutschen Kommunalrechts: Der Bürgermeister

wurde

politischer Repräsentant, während ein Gemeindedirektor die Verwaltung führte – eine Anpassung an das britische Modell.

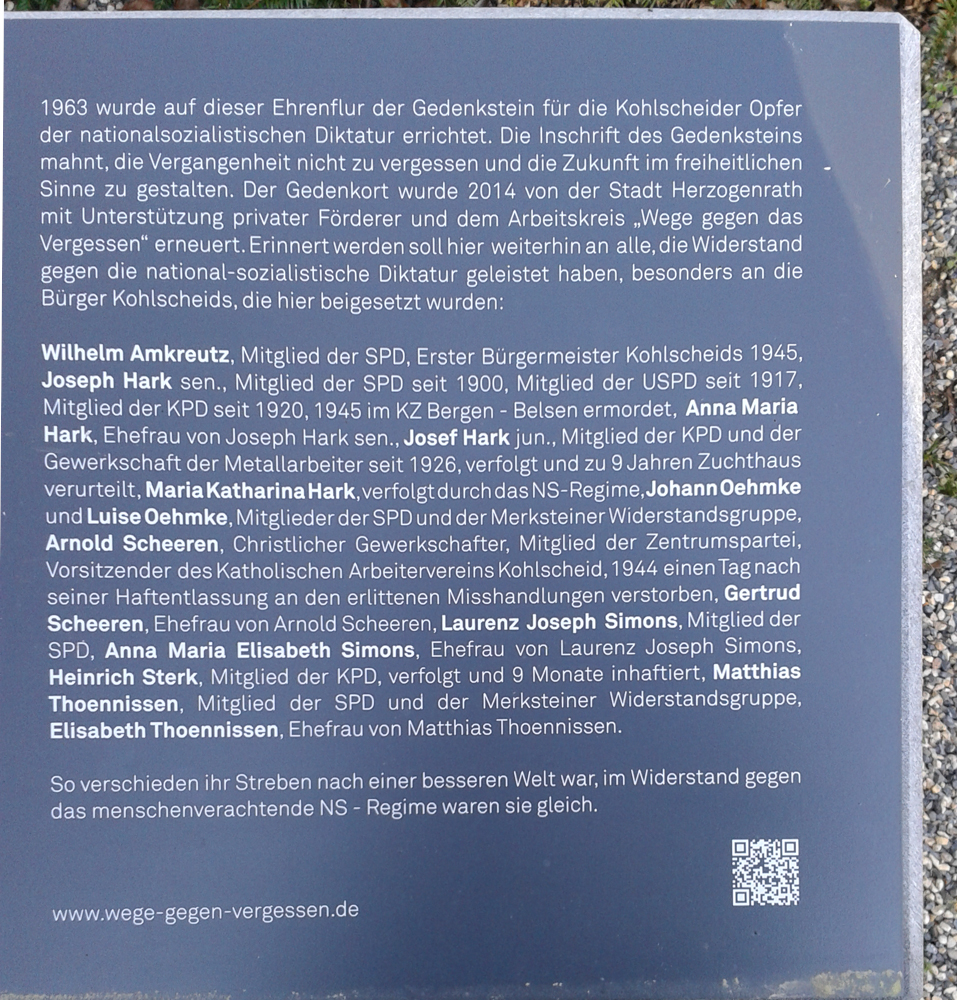

Die Militärregierung bestimmte mit Wirkung vom 1. Mai 1945 Wilhelm Amkreutz zum Bürgermeister und Josef Hark zu seinem Stellvertreter.

Der 1. Gemeinderat - ernannt (29. März 1946)

Am 29. März 1946 traten die ernannten Gemeindeverordneten erstmals zusammen – unter der Aufsicht von Major Hill. Es waren:

Bentz Peter, Birken Franz, Bremen Eduard, Fischer Heinrich, Girnstein Christian, Hallmann Josef, Handels Josef, Hark Josef, Hartzheim Willi, Klopffleisch Alwin, Krings Leo.Linden Nikolaus, Meffert Robert, Pilgram Jakob, Priesmann Heinrich, Savelsberg Johann, Schellen Adam, Scheiven Werner, Schultheiß Jakob,Schroiff Wilhelm, Steinbusch Nikolaus, Sterk Heinrich, Vest Wilhelm, Voken Peter

Zum "Hauptgemeindebeamten" wurde Heinrich Klippel mit 18 Stimmen gewählt.

Bürgermeister Wilhelm Amkreutz erinnerte in dieser Sitzung an den 27. März 1933, als er mit der SPD-Fraktion den Gemeinderat verließ – aus Protest gegen die Methoden der Nationalsozialisten.

Unbescholtene Bürger nehmen mit bestem Willen das Heft in die Hand

Der 2. Gemeinderat – erste freie Wahl (15. September 1946)

Am 15. September 1946 fand die erste freie Gemeinderatswahl statt. Nach dem Mehrheitswahlrecht hatte jeder Wähler drei Stimmen.

Wahlberechtigte: 8.086

Abgegebene Stimmen: 7.054

Ungültig: 626

Wahlbeteiligung: 87,8 %

Ergebnis:

CDU: 9.468 Stimmen (55,75 %) → 17 Sitze

SPD: 5.320 Stimmen (31,11 %) → 3 Sitze

KPD: 2.195 Stimmen (12,92 %) → 1 Sitz

Die gewählten Ratsmitglieder:

Amkreutz Peter, Boost Edmund, Bremen Phil., Brüll Franz, Engels Gerhard, Engels Peter, Fischer Heinrich, Frohn Nikolaus, Handels Josef, Hartzheim Wilhelm, Kramer Josef, Linden Paul, Paffen Franz, Plum Josef, Preuth Paul, Schauer Jakob, Scheilen Adam, Sterk Heinrich, Spengler Heinrich, Vohn Josef, Werden Kornelius.

Am 1. Oktober 1946 wählte der Rat Adam Scheilen (CDU) mit 16 Stimmen zum Bürgermeister und Heinrich Fischer zum stellvertretenden Bürgermeister.

Der 3. Gemeinderat – Verhältniswahl (17. Oktober 1948)

Am 17. Oktober 1948 wurde nach dem neuen Verhältniswahlrecht gewählt:

Wahlberechtigte: 9.053

Abgegebene Stimmen: 7.204 (79,7 % Wahlbeteiligung)

Ungültig: 575

Ergebnis:

CDU: 3.249 Stimmen (49,01 %) → 8 Sitze

SPD: 2.669 Stimmen (40,26 %) → 7 Sitze

KPD: 711 Stimmen (10,37 %) → 2 Sitze

Die Ratsmitglieder 1948:

Backes Josef (SPD), Bentz Peter (SPD), Bremen Eduard (SPD), Bremen Philipp (CDU), Brülls Franz (CDU), Fischer Heinrich (CDU), Fleu Josef (SPD), Hark Josef (KPD), Ortmanns Hubert (SPD), Paffen Franz (CDU), Pilgram Jakob (CDU), Reichow Elfriede (SPD), Steinbusch Nikolaus (SPD), Sterk Heinrich (KPD), Scheilen Adam (CDU), Vohn Josef (CDU), Wirtz Martin (CDU).

Zum Bürgermeister wurde Peter Bentz (SPD) mit 9 zu 8 Stimmen gewählt. Stellvertretender Bürgermeister wurde Eduard Bremen.

Spätere Veränderungen:

1949 legten mehrere Ratsmitglieder ihr Mandat nieder, u. a. Bentz (ersetzt durch Wilhelm Schultheiss) und Reichow (ersetzt durch Leo Bleckmann).

Nachfolger als Bürgermeister wurde Eduard Bremen, Stellvertreter Hubert Ortmanns.

Als Gemeindedirektor folgte 1950 Josef Spix, nachdem Dr. Josef Depenheuer nach kurzer Amtszeit zurücktrat.

weitere Folge der Bürgermeister:

Nov. 1952: Eduard Bremen

1954, Ergebnis nach drei Wahlgängen 12:12 Eduard Bremen gegen Adam Scheilen, letzendlich Losentscheid Adam Scheilen

1956 Eduard Bremen

1958 Willi Schultheis

Verwaltung und Personal

„Die neue Gemeindeleitung wird im Einvernehmen mit der Militärregierung bestimmt. Parteimitgliedschaft ist ein Ausschlusskriterium.“

(Protokoll Kohlscheid, Dez. 1944)

Die Verwaltung musste unter schwierigsten Bedingungen neu aufgebaut werden. Viele erfahrene Kräfte waren durch ihre NSDAP-Mitgliedschaft gesperrt. Eine Auswahl des Personals nach fachlichen Gesichtspunkten ließen die dringenden Anliegen der ersten Nachkriegsjahre erklärlicherweise nicht zu. Also übernahmen Quereinsteiger Aufgaben. Das beste Beispiel ist der Kriegsversehrte Herr K., der bis zur Rente im Einwohnermeldeamt alle Arbeiten erledigte.

1947 mussten ein Beamter und 49 Angestellte die Aufgaben der Verwaltung erledigen. 1950 waren fünf Beamte und 38 Angestellte im Dienst. Im Mittel gehörten 18 Arbeiter zum Personal.

Zu Ende September 1947 wurde dem Verwaltungsangestellten Spix durch den Gemeinderat der Charakter eines Verwaltungsinspektors zuerkannt.

Fazit

Zwischen 1945 und 1949 wandelte sich Kohlscheid von einer besetzten Gemeinde unter strenger Kontrolle zu einer Kommune mit ersten demokratisch gewählten Gremien. Zunächst ernannt, dann gewählt, nahmen „geprüfte“ Bürger Verantwortung wahr.

Die Ratstätigkeit war geprägt vom Willen, Neues aufzubauen, alte Strukturen zu überwinden und mit den kompetentesten Menschen gemeinsam unter Aufsicht der Briten demokratische Verfahren einzuüben.

Priorität hatten: Neues Gedanken- und Kulturgut aufzunehmen, sowie die neuen Situation und Gegebenheiten verwaltungsmäßig zu sichern. Als absolute Notwendigkeit galten: Sachkompetenz, Autorität, und eine breite Schicht von Handlungsträgern aufzubauen.

Gemeindedirektor Spix schreibt im Verwaltungsgericht von 1950 diesen Kommentar:

"Mit dem Zusammenbruch des totalitären Regierungs- und Verwaltungssystems hörten die Reichs- und Länderregierungen auf zu bestehen. Unter dem maßgeblichen Einfluss der Besatzungsmächte entstand am 1. April 1946 eine neue Gemeindeordnung, die in ihren Hauptpunkten die überkommenen Grundlagen des deutschen Gemeindeverfassungsrechts grundlegend änderte.

Das nationalsozialistische Gedankengut, das das Fundament der Selbstverwaltung erschüttert hatte, verlor mit der Errichtung des demokratischen Staates seine Existenzberechtigung. Das für deutsche Verhältnisse Umstürzende aber lag in der „Trennung der Gewalten“.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, der die Bezeichnung „Bürgermeister“ behielt, ist nun ehrenamtlich politischer Repräsentant der Gemeinde. Für die Durchführung der Gemeinderatsbeschlüsse ist jedoch nicht er, sondern der Hauptgemeindebeamte (Gemeindedirektor) verantwortlich – ein System, das der bisher in Deutschland herrschenden Verwaltungspraxis völlig fremd war."

(Josef Spix; Verwaltungsbericht Kohlscheid 1950 - 1958)

Herstellung der öffentlichen Ordnung und der Infrastruktur

Einleitung

Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg stellten Kohlscheid vor immense Herausforderungen. Neben der Wiederherstellung von Wohnraum und Infrastruktur war die Herstellung der öffentlichen Ordnung eine zentrale Aufgabe. Der folgende Bericht fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nach dem Krieg waren in Kohlscheid nicht nur Schäden an Gebäuden und Straßen sichtbar, sondern auch die Gefahr durch zurückgelassene Munition.

1944–1950 – Munitionsfunde und Kriegsfolgen

Soldaten und Zivilisten muss man ohne Sarg beisetzen.

"1944: In den letzten Kriegsmonaten wurden die Toten der Gemeinde in Ermangelung von Särgen, in Betttüchern gehüllt, beigesetzt. Die Angehörigen oder Nachbarn transportierten die Leichen mit Hilfe von handgezogenen Kasten-, Leiterwagen oder zweirädrigen Anstreicher Karren (Stoßkarren) zur Leichenhalle an der Oststraße."

(Aretz; Spuren

1950 häuften sich erneut Munitionsfunde.

Die Bereiche wurden durch Schilder gesperrt und durften nicht betreten werden.

Gefahren im öffentlichen Raum

"12.02.1947 Wegen erschwerter Materialbeschaffung kann vorerst noch nicht mit der Instandsetzung der Straßenbeleuchtung gerechnet werden. 1948 erhielt der untere Teil der Südstraße als erster Abschnitt der gesamten Aktion neue Straßenlampen.

1951 Errichtung einer Kläranlage an der Talstraße"

(Gemeinderatsprotokolle Kohlscheid)

"15.11.1950 Unmittelbar am Bahndamm der Strecke Aachen-Herzogenrath stellen Bahnbeamte heute einen Tagebruch fest, der an der Oberfläche einen Durchmesser von ca. 2 m, eine Tiefe von etwa 7 m und am Boden einen Durchmesser von ca. 6 m hat. Der Tagebruch ist eine ernste Gefahr für den Eisenbahnverkehr, der über das andere Gleis geleitet werden muss. Das Loch wird zugeschlämmt. Es rührt von einem Abbau aus der Zeit um 1790 her, der im Rahmen des Eigentümerbergbaus betrieben wurde; der EBV haftet für solche Schäden nicht."

(AVZ, 17.11.1950)

Polizei und Selbstschutz

Bis Ende 1945 unterstand die Polizei der Gemeinde.

1944 waren in Kohlscheid neun Polizisten beschäftigt, 14 waren 1945 im Dienst.

Danach war die Polizei nicht mehr der Gemeinde unterstellt.

1947 fand der Gemeinderat die geltende Polizeiorganisation unhaltbar. Er beantragte über die vorgesetzte Dienststelle beim Landtag eine Rückführung der Executiv-Polizei in den Weisungsbereich der Kommune. Der Antrag blieb aber ohne positives Ergebnis.

1950 Auf Antrag des Jugendausschusses wurde die Polizei um Hilfe bei der Durchführung der Jugendschutzbestimmungen gebeten. Diese Aufgabe war mit Personal der Gemeinde nicht in erforderlichem Maße durzuführen.

Erinnerung an Eisenhowers Bekanntmachungen vom Februar 1945 zur Polizei

Für die deutsche Polizei wird keine militärische Ausbildung zugelassen. Die deutsche Polizei darf keine Waffen führen. Nur in besonderen Notstandsfällen werden besondere Polizeiverbände die Genehmigung erhalten, Kleinwaffen zu tragen. In diesen Fällen unterliegt die Munitions-Ausgabe äußerster Beschränkung.

Die deutsche Polizei wird dezentralisiert. Sie wird auf regionaler Basis bezirksmäßig neu gegliedert.

Die dezentralisierte Ortspolizei untersteht bei Durchführung ihrer, Aufgaben einem Beamten, dessen Ernennung der Genehmigung der Militärregierung bedarf. Die allgemeine Verantwortung für die Verwaltung der Ortspolizei trägt der deutsche Leiter der Stadtverwaltung oder, des jeweiligen Verwaltungsbezirkes.

Die Kriminalpolizei wird als Sonderzweig der staatlichen Polizei abgeschafft. Ihre Aufgaben werden dem Aufgabenkreis der Ortspolizei übertragen. Die schwerbewaffneten Verbände werden aufgelöst werden. Die Polizei-Laufbahn steht jedem deutschen Staatsbürger offen. Bei der Neueinstellung in den Polizeidienst gibt es keine Bevorzugung für ehemalige Soldaten oder Beamte.

Die Landwacht und die Stadtwache werden aufgelöst.

Beauftragte der Militärregierung sowie die alliierte Militärpolizei werden darüber wachen, dass die Ausübung der deutschen Polizeigewalt im Einklang steht mit den vom Alliierten Oberbefehlshaber festgelegten Richtlinien.

Schulung der Polizei nach englischem Vorbild

1946 wurden an der neuen Polizeischule in Aachen Hilfspolizisten und alte aktive Polizisten umgeschult. Später wurden Lehrgänge für Rekruten und Kriminalbeamte durchgeführt.

Nach dem Krieg gab es vermehrt Diebstähle und Unsicherheit.

Kriminalität nach dem Krieg in Kohlscheid

Überblick:

Nach dem Krieg war Kohlscheid kein sicherer Ort. Hunger, Schwarzmarkt und Not führten zu vielen kleinen, aber auch schweren Delikten. Polizei und Gemeinde hatten Mühe, Ordnung wiederherzustellen.

1944–1945: Chaos und Verstecke

18.10.1944: Im Gutskeller von Hasenwald entdecken amerikanische Soldaten zwölf versteckte deutsche Soldaten. Der Gutspächter Maintz muss sich vor der Besatzungsmacht verantworten. Das amerikanische Hauptquartier befand sich zu dieser Zeit bei Bindels in Rumpen.

(Quelle: Lahaye, 18.10.1944)

02.05.1945: Fünf Einwohner von Kohlscheid werden verhaftet. Sie sollen größere Mengen an Lebensmitteln versteckt oder vernichtet haben. Die Vorräte werden beschlagnahmt und ein Verwalter eingesetzt.

(Quelle: Aachener Nachrichten, 02.05.1945)

1949–1950: Hunger, Schwarzmarkt und Betrug

14.05.1949: Zwei Kohlscheider Polizisten werden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Sie hatten vor der Währungsreform 150 Paar beschlagnahmte Strümpfe gegen Geld herausgegeben.

(Quelle: AVZ, 14.05.1949)

21.01.1950: Der Gemeinderat lässt ein Lebensmittelgeschäft schließen, das sich durch falsches Aufkleben von Marken Vorteile verschafft hatte.

(Quelle: AVZ, 21.01.1950)

1950: Angestellte der Wirtschaftsstelle Richterich – teils in Kohlscheid wohnend – werden bestraft, weil sie unberechtigt Zuckerbezugsscheine ausgegeben hatten.

(Quelle: AVZ, 1950)

01.02.1950: Polizei hebt in Kohlscheid eine Schwarzbrennerei aus.

(Quelle: AVZ, 1950)

28.04.1950: Ein 50-jähriger Mann wird mit 9 kg Schmuggelkaffee und Tabakwaren gefasst.

(Quelle: AVZ, 28.04.1950)

Falschgeld und Betrug

Februar 1950: In Kohlscheid tauchen mehrfach falsche Geldscheine auf (5 DM und 100 DM).

(Quelle: AVZ, Feb 1950)

20.03.1950:

Berthold Lö. (31) aus Kohlscheid wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte 60 falsche 100-Mark-Scheine aus den Niederlanden eingeführt und versucht, sie zu verbreiten.

(Quelle: AVZ, 21.03.1950

Diebstahl und Einbrüche

18.06.1949: Aus einem Pfarrhaus werden 35 Flaschen Wein, zwei Pakete Kerzen und Lebensmittel gestohlen.

(Quelle: AVZ, 18.06.1949)

20.07.1949: Die Flurschäden nehmen zu. Kartoffeln, Möhren und Obst werden nachts gestohlen.

(Quelle: AVZ, 20.07.1949)

14.10.1949: Einem Kohlscheider Arzt werden sieben Ampullen Morphium-Atrophim entwendet.

(Quelle: AVZ, 14.10.1949)

21.10.1949: Einbruch in die Konsum-Genossenschaft. Die Täter stehlen Lebensmittel und Genussmittel im Wert von 1.650 DM.

(Quelle: AVZ, 21.10.1949)

08.11.1949: In der Nacht zu Sonntag brechen Täter in eine Malerwerkstatt ein. Beute: Farben und Tapeten im Wert von 1.500 DM.

(Quelle: AVZ, 08.11.1949)

09.01.1950: Zwei Einbrecher stehlen Wäsche, Besteck, Alkohol, Tabak und einen Schulranzen. Beide werden festgenommen.

(Quelle: AVZ, 11.01.1950)

29.01.1950: Zwei Kohlscheider schlagen das Schaufenster eines Lebensmittelgeschäfts ein und nehmen Lebensmittel mit.

(Quelle: AVZ, 29.01.1950)

25.05.1950: In Klinkheide werden bei zwei Einbrüchen Waren im Gesamtwert von etwa 7.500 DM entwendet.

(Quelle: AVZ, 26.–27.05.1950)

22.11.1950: Eine Diebesbande wird gefasst – darunter zwei Männer aus Kohlscheid. Zwischen Juni und September hatten sie über 100 Hühner und ein Schwein gestohlen. Auch Wasser- und Abflussrohre verschwanden von Baustellen.

(Quelle: AVZ, 22.11.1950)

Jugenddelikte und Gewalt

25.01.1950: Polizei greift Jugendliche auf, die sich in Gaststätten und verbotenen Kinovorführungen aufhielten. Gleichzeitig häufen sich Fälle von Wilderei im Wurmtal.

(Quelle: AVZ, 25.01.1950)

20.05.1950: Drei Jugendliche bewerfen vom Viadukt im Wurmtal Autos, Passanten und Gebäude mit Steinschleudern – und werfen sogar Hunde in die Wurm.

(Quelle: AVZ, 20.05.1950)

31.05.1950: Zwei Bewohner des Ledigenheims greifen mit Messer und Flasche zwei Kohlscheider an. Beide Opfer werden bewusstlos ins Krankenhaus gebracht.

(Quelle: AVZ, 03.06.1950)

10.06.1950: Ein jugendlicher Arbeiter wird festgenommen. Er hatte in einer Färberei in Laurensberg Stoff gestohlen.

(Quelle: AVZ, 10.06.1950)

Ordnung und Kontrolle

24.03.1950: Die Gemeindeverwaltung will gegen wildes Betteln und Sammeln vorgehen. Nur Sammlungen mit amtlichem Ausweis sind erlaubt.

(Quelle: AVZ, 24.03.1950)

1950: Der Rat kritisiert einen ambulanten Fischhändler, der mit zu leichten Gewichtssteinen arbeitet.

(Quelle: AVZ, 1950)

Fazit

Zwischen 1944 und 1950 prägten Lebensmittelnot, Schwarzhandel, Diebstähle und Falschgeld das alltägliche Bild Kohlscheids.

Die Polizei war überfordert, der Rat reagierte mit Kontrollen und Strafen. Erst mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Währungsreform beruhigte sich die Lage.

Später kümmerte sich die Polizei auch um Tanzverbote, Jugendschutz und Ordnung in den Gaststätten.

Die Polizei durfte zum Beispiel einschreiten, wenn ohne Erlaubnis in Gaststätten nach Radiomusik getanzt wird. Wirte konnen bei wiederholtem Verstoß bis zu 3 Monaten die Tanzkonzession verlieren, Jugendliche wurden aus Gaststätten und aus verbotenen Kinovorführungen heraus geholt.

Veränderung der Zuständigkeit

01.12.1950: Auf Wunsch der Bevölkerung war auch der zu Richterich gehörende Ortsteil Bank dem Polizeirevier Kohlscheid unterstellt. Bei polizeilicher Hilfe muss sich die Bevölkerung nun an die Polizeidienststelle wenden, die ihren Sitz im ehemaligen Wohlfahrtshaus an der Oststraße hat.

Schulen und Bildung

1945 begann kleckerweise der Unterricht wieder

Bildung war ein wichtiger Schritt zur Normalisierung des Lebens.

Trotz der widrigen Umstände setzten sich Lehrer und Eltern dafür ein, dass der Unterricht wieder stattfand. Im Laufe des Jahres 1945 begann wieder der Unterricht.

Viele Schulgebäude waren beschädigt oder noch von Flüchtlingen und Soldaten belegt. Lehrer fehlten, da viele gefallen oder noch in Gefangenschaft waren.

Der Schulalltag war von Mangel geprägt

Es fehlte an Tafeln, Schulbüchern, Heften und Schreibmaterialien.

Durch die Kriegseinwirkungen hatten die Schulsysteme stark gelitten. Nicht nur das Mobiliar, sondern auch das Anschauungsmaterial war, sobald es nicht abhanden gekommen, fast vollständig zerstört. Neue Bänke und Tafeln mussten für 22 Klassen beschafft werden.

Zahlreiche Baumaßnahmen fielen nach dem Krieg an:

Einfriedung und Befestigung der Schulhöfe, Erstellung neuer, bzw. Reparatur von Toilettenanlagen, Einbau von Zentralheizungsanlagen, Einbau von neuen Fenstern und Türen, Anstricharbeiten innen und außen.

Vor der Geldreform ging die Instandsetzung aus den bekannten Schwierigkeiten nur sehr langsam vonstatten.

Entwicklung

1950 besuchten 1808 Kinder die Schulen in Kohlscheid.(Darunter viele Kinder, die wegen der Evakuierung Unterricht nachholen mussten)

1951 waren es 1707 Kohlscheider Kinder und 10 Gastschulkinder. Die Gastschulkinder waren Kinder von Vertriebenen aus dem Osten.

1950 waren 39 Lehrerinnen und Lehrern an Kohlscheider Schulen tätig. 1951 waren es nur noch 36.

1945 gab es die Schulen Kohlscheid Mitte, Kohlscheid Vorscheid, Klinkheide, Pannesheide, Rumpen und die evangelische Schule.

Durch den Ausfall der Behrensberger Schule verteilten sich die Schulkinder vom ersten bis vierten Schuljahr auf das Schulsystem in Rumpen und die anderen Schuljahre auf die Schulsysteme in Vorscheid.

Die Schule in der Bankerstraße, in deren Schulräumen noch 12 Personen wohnten, sollte „in nächster Zeit“ wieder für die Berufsschule eingerichtet werden.

Die Schule in der Oststraße, die noch 1950 von einer Flüchtlingsfamilie bewohnt wurde, sollte dem evangelischen Schulsystem zur Verfügung gestellt werden.

1959 eröffnete eine Sonderschule neben Kohlscheid Mitte, 1953 eröffnete eine neue Volksschule in Kämpchen.

Eine neue vierklassige Volksschule in Kohlscheid Kämpchen wurde 1953 eröffnet.

Die Berensberger Schule wurde nicht mehr aufgebaut.

Müllabfuhr und Schuttbeseitigung

Vorab eine Bemerkung

Der „damalige Müll“ war nicht unser „heutiger Müll“. Papier wurde verbrannt; Küchenabfälle kamen auf den Kompost. Kartoffelschalen wurden abgeholt. Essensreste gab es so gut wie nicht – es wurde alles aufgegessen, wenn doch was übrig blieb, dann bekamen das die Katzen und Hunde. Und- Plastik gab es nocht nicht.

Was in Mengen anfiel. war Asche.

Müll und Schutt

Über die Menge Schutt haben wir in keiner Quelle etwas gefunden. Es muss aber doch „viel“ gewesen sein. Denn in fast jedem Ortsteil wurden Müll und Schutt an „geeigneten“ Stellen abgekippt. Diese Stellen wurden mit „Kreiebersch“ bezeichnet.

Für Kohlscheid war die Stelle unterhalb des heutigen Stadions neben der Todesbahn.

In Klinkheide am Rande des Tals unterhalb der Senke in der Bendstraße und neben der heutigen Hundeschule am Bahndamm, unten in der Klinkheider Straße

In Bank, Rumpen, Vorscheid und Pannesheide ?? wer weiß wo?

(Meldung am 15.11.25 von Franz Laumen aus Vorscheid: Neben dem Kank ist ein kleiner Pfad zu den Gärten der Bergmannshäusern. Am Ende ist noch ein Stück Wiese und dahinter der "Kreiebersch“. Eine alte Abraumhalde auf der zu unserer Zeit auch Hausmüll entsorgt wurde.)

Die Müllabfuhr wurde nach dem Krieg von der Gemeinde mit einem Pferdefuhrwerk in eigener Regie betrieben. Zur rentablen Gestaltung wurde sie im August 1949 einem privaten Fuhrunternehmer übertragen, der den Müll mit einem offenen Lastkraftwagen abfuhr. Damit war allerdings keineswegs ein Idealzustand für die Abfuhr des Mülls in der Gemeinde erreicht.

Leider haben die Kriegszeit und die Geldreform die Beschaffung eines Spezialmüllabfuhrwagens, der damals ca. 20 000 DM kostete, verhindert. In den nächsten Jahren wurden aber Rücklagen für eine solche Anschaffung vorgenommen. Ob und wann ein solcher Wagen angeschafft wurde, konnten wir nicht ermitteln.

Unklar ist uns auch, wer den Schutt und auf welche Art und Weise weggeräumt hatte. Wer weiß darüber zu berichten? Bitte melden

Im Adreßbuch von 1950 finden wir 8 Fuhrunternehmen und 29 Autotransporte. Hierin sind aber auch Firmen für die Personenbeförderung enthalten.

Kommunale Gebäude

Von 2.102 Häusern in Kohlscheid waren rund 15 % beschädigt.

Daraus ergab sich eine erhebliche Beschädigung des Wohnraumes der Gemeinde.

Beschädigungen der öffentlichen Gebäude

Von den öffentlichen Gebäuden war die Schule in Berensberg durch Bombenvolltreffer restlos zerstört.

Die Turnhalle war stark beschädigt.

Leichter beschädigt waren das Bürgermeisteramt und die Schule Kohlscheid Mitte und Schule an der Kircheichstraße.

Von den Mietshäusern der Gemeinde waren in der Hauptsache die Einfamilienhäuser in der Siedlung Mühlenbach Nr. 1—10 beschädigt. Die übrigen Häuser hatten mehr oder weniger in geringem Umfange gelitten.

Viele Bergarbeiterhäuser litten unter Schäden

Der Kohlscheider Bürgermeister hatte Zimmerleute eingestellt, damit sie die Häuser der Bergarbeiter reparieren. So brauchten sie wegen häuslicher Reparaturarbeiten auf Laurweg nicht zu fehlen.

Baumaterilalien

Obschon vor dem 20. Juni 1948, dem Tage der Währungsreform, Baumaterial nicht zu erwerben war, gelang es der Gemeinde das Dach der Turnhalle wiederherzustellen und mit Dachziegeln einzudecken. Damit war die Halle wetterfest.

Die Dachziegel wurden vom Eschweiler Bergwerksverein zur Verfügung gestellt.

(EH: Das ist ein Beispiel für die geschätzte "Arbeit" des neuen Gemeinderats)

Ansonsten konnten vor der Währungsreform an allen Mietshäusern der Gemeinde keine wesentlichen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.

Mit dem Tag der Währungsreform wurden auch wieder Baumaterialien zum Kauf angeboten. Im Adreßbuch von 1950 findet wir

sieben Baustofflieferanten.

Straßen und Wege

Erbärmliche Zustände

Wie überall in der Umgebung, so waren auch in Kohlscheid die Straßen und Wege nach dem Krieg in erbärmlichem Zustand.

Trotz aller uns bekannten Schwierigkeiten der Findung eines geeigneten Anbieters und der Materialbeschaffung gelang es der Gemeinde noch vor der Währungsreform einige Straßen notdürftig zu reparieren aber keinesfalls „zukunftsfähig“ zu machen.

Instandsetzung der Hauptverkehrsstraßen

Bis 1958 wurden umfangreiche Arbeiten und Entscheidungen zur Instandsetzung bzw. zum Aufbau der Hauptverkehrsstraßen, wie Südstraße, Weststraße, Roermonderstraße, Josef-Lambertz-Straße und Kämpchenstraße erledigt.

Veränderte Verkehrsführung

Die Südstraße wurde Einbahnstraße.

Aufzählung der Arbeiten an Straßen bis 1951

11.05.1945 Zwischen Weststraße und Paulusstraße erhielt die Goethestraße eine neue Teerdecke

Juli 1947 Bei der nun anstehenden Instandsetzung von Straßen in Pannesheide sollen auch die Heyden‑ und die Stegelstraße berücksichtigt werden.

11.05. 1946 Zwischen Weststraße und Paulusstraße erhielt die Goethestraße eine neue Teerdecke.August

1949 Die Josefstraße und der untere Teil der Südstraße wurden neu geteert, auch mit den Arbeiten an der Annastraße wurde inzwischen begonnen.

1950 Instandsetzung bzw. Ausbau der Klinkheider Straße, Kesselesstraße, Niemöllerstraße, Mittelstraße, Schweyerstraße, Kaiserstraße und Rolandstraße.

1950 Verlegung von Kanal bzw. Entwässerungsleitungen im ehemaligen Schwarzen Weg von der anderen Werkstätte des EBV bis zur Kaiserstraße, in der Kaiserstraße vom E-Werk bis zum Bahnübergang, in der Hausheidenstraße und in der unteren Weststraße

April 1950 Alle Straßen der GEHAG-Siedlung werden hergerichtet, an Schweyerhof wird ein Sammelkanal fertiggestellt.In der Kiefekeystraße wurde der Bau eines Entwässerungslaufs beendet. Der Kanal soll in der Weststraße bis zur Höhe der Laurwegstraße verlegt werden.

Mai 1950 Die Nordstraße, in den Jahren nach dem Kriege das Schmerzenskind unter den Gemeindestraßen, wird für den Verkehr freigegeben. Die alte Straßendecke wurde abgetragen und die Straße wurde komplett an das Kanalisationsnetz angeschlossen.Die Straße wurde also auf 750 m Länge und 7,50 m Breite neu ausgebaut.

Oktober 1950 In sechswöchiger intensiver Arbeit hat die Kohlscheider Straßenbaufirma Gebr. Reuber die Klinkheider Straße von Grund auf erneuert und mit einer Teerdecke versehen. (AVZ, 25.10.1950)

1951 Instandsetzung, bzw. Ausbau der Annastraße, Josefstraße, Schützenstraße und der Talstraße.

Einige offizielle Wege wurden „aufgehoben“

1953 der sogenannte „Schwarze Weg“, der ging von der Anlernwerkstätte des EBVzur Kaiserstraße,

1956 der von der Weststraße bis zur alten Post führende Weg, „Postweg“ genannt,

und 1957 die „Paulsgasse“ in Vorscheid. Dieser Verbindungsweg ging von der Forstheider Straße zum „Mühlenweg“ am Laacher Berg.

Bis 1958 wurden folgende Straßen neu bzw. umbenannt:

die Straße von der Nordstraße zur Hoheneichstraße in „Kreutzstraße“,

die Straße von der Kreuzstraße zur Hoheneichstraße in „Ringstraße“

Verbindungsweg von der Ringstraße zur Hoheneichstraße in "Im Buschfeld"

Straße von der Hoheneichstraße zu der gleichfalls neu angelegten Straße Am Waldhang in "Vennstraße"

Straße von der Hoheneichstraße zur Bendstraße frühere „Bendergasse“ in „In den Heimgärten“

Straße von der Vennstraße zur Straße In den Heimgärten in „Am Waldhang“

Straße von der Hoheneichstraße zur Straße Am Waldhang in "Im Wiesengrund"

Straße von der neu angelegten Straße "In der Leer" in "Friedensstraße"

Straße von der Friedensstraße in Richtung Bahnstrecke Kohlscheid - Würselen in "Neustraße"

Straße von der Kämpchenstraße entlang dem neuen Schulgebäude in "In der Leer"

Straße von der Rolandstraße in Richtung Wurmtal in "Haldenweg"

Straße von der Rolandstraße zum Haldenweg in "Hangstraße"

Verbindungsweg von der Hangstraße zum Haldenweg in "An Schweyerhof"

Straße von der Hangstraße in Richtung Klärwerk Süd in "Talstraße"

Die Kiefekeystraße in "Haus-Heiden-Straße"

Die Industriestraße in "Kämpchenstraße"

Die im Bereich der Siedlung Mühlenbach liegenden Straßen in: "Brunnenstraße", "Gartenstraße", "Heimstraße", "Rosenstraße", "Speenbruchstraße" und die bisherige Mühlenbachstraße in "Kirchstraße".

Brückenbau

Die Brücke an der Klosterstraße/ Rumpener Straße

Bekanntlich wurde diese Brücke durch die Kriegsereignisse zerstört. Eine durchgehende Verbindung von Rumpen nach Kämpchen gab es dadurch nicht mehr. Es gab nur die umständliche Umfahrung über Dornkaul, praktisch durch die Felder.

Nach Überwindung erheblicher Finanzierungsschwierigkeiten konnte die Brücke in den Jahren 1950/1951 wieder aufgebaut und am 10.02.1952 dem Verkehr übergeben werden.

Durch den Wiederaufbau wurde die bis dahin unterbrochene Omnibuslinie Kohlscheid - Aachen bis zum Ortsteil Klinkheide wieder aufgenommen.

Weitere Brücken

Des Weiteren wurde die gleichfalls im Krieg zerstörte Brücke an der „Alten Mühle“ am 04.05.1955 in Verbindung mit der Gemeinde Bardenberg wieder in Betrieb genommen.

Darüber hinaus wurde anstelle der provisorisch errichteten Holzbrücke an der Wurm (untere Oststraße) ein neues massives Bauwerk durch den Landschaftsverband erstellt.

Stromversorgung

Im Februar 1945 lief die Versorgung langsam wieder an. Die den größten Teil Kohlscheids mit Strom versorgende Verkabelung konnte schnell in Betrieb gesetzt werden.

Im März 1945 war bereits der Freileitungsring Kohlscheid-Berensberg-Laurensberg-Richterich-Kohlscheid fertig. Damit konnten auch über eine Behelfsleitung, die von Berensberg durch die Soers zur Krefelder Straße in Aachen führt, mehrere wichtige Betriebe in Aachen von Kohlscheid her mit Strom versorgt werden.

Von Anfang an wurde das Krankenhaus in Bardenberg beliefert. Das Kohlscheider Kraftwerk versorgte bald auch Großabnehmer wie die Glaswerke und Schmeetz in Herzogenrath.

Horbach wurde auch schon sehr früh mit Strom aus Kohlscheid versorgt.

Wasserversorgung

Im Herbst 1944 waren viele Wasserleitungen und Anschlüsse zerstört. Die Versorgung funktionierte über Brunnen und Pumpen.

Für den EBV war diese Zeit sehr kritisch, weil in vielen Abläufen im Grubenbetrieb Wasser benötigt wurde.

Erst im Februar 1945 waren einige Siedlungen durch Wasserleitungen versorgt; aber eben noch lange nicht alle.

Der EBV erhielt im März 1945 Wasser vom Wasserwerk des Kreises Aachen, wenn auch vorerst nur in geringen Mengen.

Post und Fernmeldewesen

Bis September 1945 war der Postbriefverkehr innerhalb der britischen Besatzungszone nicht erlaubt.

Erst im Herbst 1945 war der Postverkehr auch mit den übrigen Besatzungszonen wieder möglich. Voraussetzung war der reibungslose Bahnpostverkehr auf der Strecke Aachen-Mönchengladbach.

Der Postzahlungsdienst wurde auch Ende 1945 wieder aufgenommen.

Die Militärregierung gab 1946 neue deutsche Briefmarken heraus; die alten Zonenbriefmarken wurden ungültig.

15.08.1952 Als ein besonderes Ereignis auf dem Gebiet des Fernmeldewesens ist die Errichtung eines Fernsprechwählamtes zu nennen. Der hierdurch neu geschaffene Ortsnetzbereich Kohlscheid brachte eine wesentliche Verbesserung in der Herstellung von Fernsprechanschlüssen. Das Gebäude steht Ecke Paulusstraße / Einsteinstraße.

Das erste nach dem Krieg neugebaute Postgebäude wurde in Kohlscheid gebaut.

Näheres ist hier zu lesen

Grenze

Die Grenzübergangsstelle Kohlscheid - Pannesheide, die infolge der Nachkriegsverhältnisse gesperrt war, wurde am 01.10.1951 für den Grenzverkehr wieder freigegeben.

Personennahverkehr

Ab Sept. 1945 verkehren täglich wieder fünf Züge von Aachen nach Mönchengladbach. Diese Züge werden in hohem Masse für Hamsterfahrten genutzt. Bis zur Währungsreform sind sie deshalb immer stark überfüllt.

Im Laufe des Monate Oktober 1945 bis Juli 1946 fuhr die sehr geschätzte Straßenbahn wieder. Zuerst zwischen Aachen-Ponttor und Kohlscheid-Depot. Dann Verlängerung der Strecke bis Weststraße und schließlich bis Pannesheide. 1946 dann, verkehrte die Straßenbahn auch wieder zwischen Pannesheide und Herzogenrath.

Die Bevölkerung hatte eine neue Zusammensetzung

Unmittelbar vor der Evakuierung betrug die Einwohnerzahl der Gemeinde 11.553. Nach vorsichtiger Schätzung war es ca. 5600 Einwohnern gelungen, sich unter großen Schwierigkeiten der Zwangsevakuierung im Jahre 1944 zu entziehen.

Aber bereits kurz nach dem Waffenstillstand strömte die evakuierte Bevölkerung nach Kohlscheid zurück. Die Zahl der Einwohner wuchs in kurzer Zeit auf 12.244 an. Hierin waren viele Personen enthalten, die infolge Kriegseinwirkung aus der Stadt Aachen und aus anderen Gemeinden zurück zu ihren angestammten Familien nach Kohlscheid übergesiedelt waren. In den Folgejahren ist die Einwohnerzahl dauernd gestiegen und betrug 14.208 Mitte 1950. Sie gliedert sich wie folgt:

Gesamtbevölkerung nach dem Stande vom 30. 6. 1950

14.208, davon männlich: unter 14 Jahren 1.513, unter 65 Jahren 4.069, über 65 Jahren 1.468, insgesamt 7.050

weiblich: unter 15 Jahren 1.416, unter 50 Jahren 3.922, über 50 Jahren 1.820, insgesamt 7.158

darin enthalten: 359 Ausländer und 61 Staatenlose

Religionszugehörigkeit: römisch-katholisch 12.077, evangelisch-lutherisch 1.847, andere Religionen 284

Regelaufgaben der Verwaltung

Fürsorgewesen

Zusätzlich zur Allgemeinen Fürsorge, wie Jugendhilfe musste für Heimkehrer und Kriegsbeschädigte, für Vertriebene und Verwaiste gesorgt werden.

Die Alliierten und nachher die Besatzungsmacht gaben eine klare Vorgabe:

Die im Gemeinde Haushalt vorgesehenen Einsparungen sollen nicht bei den Wohlfahrtsempfängern angewandt werden; auch sind bei der Rückzahlung der Wohlfahrtssätze alle Härten zu vermeiden.

Josef Spix schreibt 1950 im Verwaltungsbericht:

"Aus dem folgenden Bericht möge der Leser sich eine Vorstellung davon machen, wie der totale wirtschaftliche Zusammenbruch große Teile der Bevölkerung in eine ungeheure Not gestürzt hat. Dem erschreckend großen Strom der Hilfsbedürftigen konnte die Gemeinde sich nicht verschließen und musste ihnen im Rahmen der verfügbaren Mittel wenigstens den notwendigen Lebensunterhalt sichern.Als gesetzliche Grundlage für die Durchführung der Fürsorgeaufgaben diente immer noch die bis zum heutigen Tage geltende Verordnung über die Fürsorgepflicht aus dem Jahre 1924, die aber den derzeitigen Verhältnissen nicht gebührend Rechnung trägt. Nach dem Kriege hat sich das Aufgabengebiet der öffentlichen Fürsorge wesentlich vergrößert und umfasst heute hauptsächlich folgende Kategorien:

1. Ursprüngliche Aufgaben: Sozialrentnerhilfe, Wohlfahrt, politisch Geschädigte

2. Kriegsfolgeaufgaben: Familienunterhalt, Räumungsfamilienunterhalt, Kriegsbesoldung, Rentnerversorgung, Flüchtingsfürsorge

Die öffentliche Fürsorge gewährt den Hilfsbedürftigen dieser Gruppen folgende Leistungen:

Laufende Barleistungen,

einmalige Barleistungen,

Sach- und Dienstleistungen,

ärztliche Behandlung,

zahnärztliche Behandlung,

Arzneien und Heilmittel,

Wochenfürsorge,

Anstaltspflege.

1950 wurden durch das Sozialamt 302 Personen betreut, darunter 141 kriegsbedingte Hilfsbedürftige"

Jugendhilfe

Josef Spix:

"Im Dezember 1945 konnte die Bearbeitung der Jugendamtsangelegenheiten in vollem Umfange wieder aufgenommen werden. Sie erstreckt sich auf folgende Aufgabengebiete:

1. Pflegekinderwesen, 2. Vormundschaftswesen, 3. Fürsorgeerziehung, Schutzaufsicht, freiwillige Erziehungshilfe, 4. Jugendgerichtshilfe.

Die Durchführung dieser Aufgaben und die Merkmale, unter denen das Jugendproblem sich entwickelte, waren vorgezeichnet durch dieWirren eines totalen Krieges. Der Mangel am Notwendigsten in der Nachkriegszeit hatte dazu verleitet, Rücksicht und sittliche Bindungen beiseite zu schieben und dem ungebundenen Leben freien Lauf zulassen.

Die Zahl der jugendlichen Schmuggler, Schwarzhändler, Arbeitsscheuen und Kriminellen spricht eine besondere Sprache.

Heute, 1950, jedoch lässt sich erkennen, dass die Jugend normale Bahnen beschritten hat."

Heimkehrer in Kohlscheid nach 1945

Rückkehr in die Heimat

Von August 1945 bis Januar 1950 betreute die Gemeinde Kohlscheid insgesamt 1.350 Heimkehrer.

Im Verwaltungsbericht heißt es dazu lobend:

„Die Fürsorge für die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft ist Dankespflicht.

In besonderem Maße hat sich die hiesige Verwaltung stets ihrer angenommen und ihnen die Rückkehr in die Heimat so leicht wie eben möglich gemacht.“

(Quelle: Verwaltungsbericht der Gemeinde Kohlscheid, 1945–1950)

Die Gemeinde half bei der Beschaffung von Kleidung und Wohnraum. Auch Zahlungen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Gemeinde werden im Bericht ausführlich aufgeführt.

Seelische Wunden

Wobei man damals kaum helfen konnte, war die Verarbeitung der Kriegserlebnisse.

Viele Männer waren körperlich ausgelaugt oder psychisch schwer belastet.

Heute würde man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sprechen.

„Ich erinnere viele Männer, die mit dem Tag nicht fertig wurden und ihre Sorgen schon morgens mit Alkohol zuschütteten. Die meisten waren friedlich, aber es gab auch die Aggressiven und Lauten.“

(Erinnerung eines Zeitzeugen)

Ein besonders eindrückliches Beispiel schilderte P. Horbach:

„1947 kam mein Onkel als Spätheimkehrer nach Kohlscheid.

Die Bergwerkskapelle spielte ‚Ich hatt’ einen Kameraden‘ und der Onkel war so ergriffen, dass er zusammensackte.

Von da ab erholte er sich nicht mehr und starb sehr früh mit 52 Jahren.“

Der ungeliebte Heimkehrer

Nicht jeder wurde mit offenen Armen empfangen.

Manche kehrten heim und fanden ihr Zuhause fremd vor.

Das Freilichtmuseum Kommern beschreibt dieses Schicksal sehr treffend:

„Wohnungsnot und Spätheimkehrer – Typisches Nachkriegsschicksal:

Nach langer Zeit der Kriegsgefangenschaft kehrte der Vater zu seiner Familie zurück.

Doch seine Frau hat im Glauben, er sei gefallen, einen neuen Partner.

Der Sohn erkennt seinen heimgekehrten Vater nicht.

Krieg und Gefangenschaft haben Spuren hinterlassen.

Die Heimat ist fremd, Wohnung und Familie sind verloren.

Häufig menschlich verroht und brutalisiert, haben die Heimkehrer Probleme, wieder in den Alltag zu finden.“

(Quelle: Freilichtmuseum Kommern)

Die Pöttgens-Stiftung

Mit den Heimkehrern kehrten im Juli 1945 auch die Bewohner des Altersheims aus Evakuierung nach Kohlscheid zurück.

Das Heim befand sich in einem trostlosen Zustand:

Von den Möbeln waren nur noch Reste vorhanden, die Zimmer kaum bewohnbar.

In mühsamer Arbeit wurde wieder Ordnung geschaffen und die Räume notdürftig hergerichtet.

Durch Wohnungsnot und Sorgen um das tägliche Brot stieg die Zahl der Aufnahmesuchenden stetig.

Die Pflegekosten betrugen für einheimische Insassen 1,70 RM und für auswärtige Insassen 2.00 RM

Der Wille der Stifter Wilhelm und Karl Pöttgens – nur Kohlscheider Bürger aufzunehmen – wurde nach Möglichkeit beachtet,

doch manchmal mussten auch obdachlose Personen aus anderen Gemeinden aufgenommen werden.

Immer galt die erste Sorge den alten Einwohnern Kohlscheids.

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene in Kohlscheid nach 1945

Im Jahr 1950 zählte die Gemeinde Kohlscheid:

385 Kriegsbeschädigte,

162 Kriegerwitwen,

4 Vollwaisen,

207 Halbwaisen und

23 Kriegereltern. (Eltern eines „gefallenen Kriegers“ (Soldaten). Der Begriff war ehren- und mitleidvoll gemeint: Die Eltern hatten ihren Sohn „für das Vaterland geopfert“. Sie galten in der damaligen Denkweise als Angehörige von Gefallenen, vergleichbar mit Kriegerwitwe, Kriegerwaise)

Damit standen 781 Menschen unter besonderer Fürsorgepflicht der Gemeinde.

Schwierige Versorgungslage

Die Versorgung dieser Menschen war in den Nachkriegsjahren ein großes Problem. Die Rentenleistungen befanden sich im Umbruch, da die ehemaligen Versorgungsämter kaum noch funktionsfähig waren und täglich neue Anträge eingingen. Bereits im Oktober 1945 mussten die Leistungen gekürzt werden.

Ein ausreichendes Einkommen war so für viele Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene nicht mehr gewährleistet. Oft blieb nur der Weg zur öffentlichen Unterstützung.

Selbsthilfe und neue Gesetze

Im Jahr 1949 schlossen sich Kriegshinterbliebene und Körperbehinderte zu einem „Bund“ zusammen.

Bei einer Versammlung im September 1949 wurden den Mitgliedern die neuen Versorgungsgesetze erläutert.

Man suchte Wege, um sich gegenseitig zu helfen – die staatliche Hilfe reichte nicht aus.

Gemeindliche Unterstützung

Der Gemeinderat Kohlscheid versuchte nach Kräften, den Betroffenen beizustehen – auch wenn es oft nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ war.

Ein Beispiel aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 27. Dezember 1947:

„Beinamputierte Kriegs- und Schwererwerbsbeschädigte können einmal wöchentlich in der gemeindlichen Badeanstalt kostenlos ein Wannenbad nehmen. Sie sind bevorzugt abzufertigen.“

Dieser Nachsatz wirkt heute etwas befremdlich, zeigt aber, wie ernsthaft und zugleich bürokratisch die Verwaltung versuchte, Hilfe zu organisieren.

Ein besonderes Hilfsangebot

Ein weiterer Fall aus dem Jahr 1949 zeigt die Hilfsbereitschaft im Ort:

Ein beinamputierter Bürger bat die Gemeinde, einen Schutthaufen vor seinem Haus beseitigen zu lassen. Da die Gemeinde dazu nicht in der Lage war, beschlossen die Ratsmitglieder, die Arbeit selbst zu übernehmen – mit eigenem Werkzeug und unter der Bedingung, dass sich ein Transportunternehmer finde, der sein Fahrzeug kostenlos zur Verfügung stellt.

Ob die Aktion tatsächlich umgesetzt wurde, ließ sich nicht mehr ermitteln.

Die beste Hilfe kam von Betroffenen selbst

Die wohl nachhaltigste Hilfe kam jedoch aus den eigenen Reihen der Versehrten.

Herr Schumacher, selbst kriegsgeschädigt, gründete 1954 die Versehrtensport-Gemeinschaft Kohlscheid

(seit 1961 eingetragener Verein).

Dort trafen sich Kriegsversehrte zum Sitzfußball und anderen Bewegungsspielen – und vor allem zum geselligen Beisammensein. Bewegung, Gemeinschaft und Humor halfen, mit den Folgen des Krieges zu leben.

Der Verein besteht bis heute fort.

Wie viele Mitglieder er damals oder heute zählt, ist nicht bekannt – aber der Gedanke der gegenseitigen Unterstützung lebt weiter.

Vermisste aus Kohlscheid nach dem Zweiten Weltkrieg

Mit dem Inkrafttreten der Sozialversicherungsdirektive Nr. 27 wurde das Versorgungssystem für Kriegsopfer neu geregelt. Die Rentenleistungen lehnten sich nun stärker an die gesetzliche Unfallversicherung an. Damit erhielten auch Angehörige von Vermissten und Verschollenen einen Anspruch auf Rentenzahlung.

Erfassung der Vermissten

In Kohlscheid begann man die Hinterbliebenen karteimäßig zu erfassen. Die Ergebnisse zeigen das Ergebnis, was der Krieg hinterlassen hatte:

Stand 14. April 1950:

302 Personen galten als vermisst,

darunter 285 Soldaten, 1 weibliche Wehrmachtsangehörige und 16 Zivilisten.

9 Soldaten befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft,

5 Personen saßen in Untersuchungs- oder Strafgefängnissen fremder Länder.

Das ergab insgesamt 316 Personen, deren Schicksal noch ungeklärt oder ungewiss war.

Entwicklung bis 1952

Zwei Jahre später, im Jahr 1952, hatte sich die Lage etwas verändert:

Noch 243 Soldaten des Zweiten Weltkriegs galten als vermisst,

7 Personen befanden sich weiterhin in Gefangenschaft, und 167 Menschen waren noch nicht aus Evakuierung zurückgekehrt.

Diese Zahlen verdeutlichen, wie lange nach Kriegsende viele Familien in Ungewissheit lebten. Für viele Angehörige blieb der Verbleib ihrer Söhne, Ehemänner oder Brüder ungeklärt – oft für Jahrzehnte.

Zeitzeugen-Zitat

„Wir hofften jeden Tag, dass vielleicht ein Brief kommt – oder jemand aus dem Dorf bringt Nachricht. Aber es kam nichts. Nur die Hoffnung blieb.“

— Erzählung einer Kohlscheiderin, deren Bruder 1944 in Frankreich vermisst wurde

Kohlscheid als Aufnahmeort für Flüchtlinge nach 1945

Flucht und Vertreibung – ein Neubeginn im Westen

Zur Erinnerung: Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945

An diesem Tag endete die Gipfelkonferenz der Siegermächte in Potsdam. Differenzen bestanden vor allem im Hinblick auf das deutsche Staatsgebiet - Die UdSSR beanspruchte die besetzten Gebiete östlich von Oder und Neiße als polnisches Staatsgebiet. Man verschob die Entscheidung, beschloss aber die Umsiedlung der in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn verbliebenen deutschen Bevölkerung.

Der Beginn umfangreicher Vertreibungen.

Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Viele fanden im Westen ein neues Zuhause. Auch Kohlscheid wurde zu einem dieser Aufnahmeorte.

„Seit 1945 wurden deutschstämmige Menschen aus Tschechoslowakei und Polen, also aus Böhmen und Mähren und Schlesien, vertrieben.“

(Quelle: Landkreis Aachen 1950, S. 63)

Bereits Ende 1945 erkannte die Verwaltung die große Herausforderung. Der Oberpräsident der Rheinprovinz ordnete die Bildung von Flüchtlingsausschüssen an, um die Ankunft der Menschen zu organisieren.

Wohnungsnot und erste Hilfsmaßnahmen

Die Lage war angespannt. Kohlscheid litt ohnehin unter Wohnraummangel durch Kriegszerstörungen. Mit den Vertriebenen verschärfte sich die Situation weiter.

„Der Gemeinderat spricht die in Kohlscheid herrschende katastrophale Wohnungsnot an, die durch die Zuweisung von Flüchtlingen entstanden ist.“

(AKo, Gemeinderatsprotokoll 1947)

Im Sommer 1947 trafen die ersten Sammeltransporte ein. Innerhalb weniger Wochen mussten im Landkreis Aachen rund 8.000 Menschen untergebracht werden.

(„Landkreis Aachen 1950“)

Die Gemeindeverwaltung suchte nach allen Möglichkeiten, Unterkünfte zu schaffen – notfalls in Schulen oder leerstehenden Gebäuden.

Ein Bad für die Flüchtlinge

Ein Beispiel für die Improvisation dieser Zeit findet sich im Ratsprotokoll von 1947:

„In kürzester Zeit sollen in der Badeanstalt an der Schule Ebertstraße wieder 10 Brause- und 4 Wannenbäder verfügbar sein. Die Verwaltung wird versuchen, einen Tag in der Woche den Flüchtlingen zum Baden zur Verfügung zu stellen.“

(AKo, Gemeinderatsprotokoll Kohlscheid, 1947)

Selbst alltägliche Dinge wie ein warmes Bad mussten organisiert werden. Wasser war knapp, Brennstoffe ebenso.

Anpassung und Gemeinschaft

Trotz der schwierigen Umstände begannen die Vertriebenen, sich in Kohlscheid einzuleben. Bereits wenige Jahre nach Kriegsende bildeten sie eigene Gemeinschaften und Vereine.

Im Februar 1950 berichtete die Aachener Volkszeitung:

„Die Interessengemeinschaft der Flüchtlinge hat bei Gaststätte Göbbels (Südstraße) ihre Monatsversammlung mit buntem Karnevalsprogramm. Wenn auch die rheinischen Töne noch fremd sind, so hat man sich schon gut angepasst.“

(AVZ, 11.02. und 15.02.1950)

Man feierte gemeinsam, tauschte sich aus, half bei der Arbeitssuche – und lernte, die neue Umgebung als Heimat zu begreifen.

Im September 1950 folgte die nächste Versammlung, ebenfalls bei Göbbels. Dort wurde über Arbeitsstellen gesprochen und auf eine Großkundgebung der Vertriebenen in Eschweiler hingewiesen. Die Gemeinde teilte mit, dass 50 % des verfügbaren Wohnraums für Flüchtlinge bereitgestellt wurden.

„Ohne ihre Eigenarten zu verlieren, wollen die Flüchtlinge den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung noch verbessern.“

(AVZ, 15.02.1950)

Zahlen und Fakten

Bis 1952 waren in Kohlscheid 1.097 Vertriebene offiziell gemeldet.

Sie kamen vor allem aus Schlesien, Böhmen und Mähren.

Fazit

Soziale Lage und Gesellschaft

Die soziale Struktur war durch Krieg, Vertreibung und Flucht stark verändert. Viele Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten kamen nach Kohlscheid und suchten eine neue Heimat. Die Wohnraumsituation war angespannt, da viele Häuser zerstört waren.

Besonders für Kriegsversehrte und Witwen war die Lage schwierig. Sie waren auf Unterstützung durch die Gemeinde und Hilfsorganisationen angewiesen. Trotzdem zeigte sich in dieser Zeit auch ein starker Gemeinschaftsgeist. Die meisten Menschen halfen sich gegenseitig, teilten Lebensmittel und unterstützten sich beim Wiederaufbau.

Kultur, Vereine und Feste – Kohlscheid blickt nach vorn (1950er Jahre)

„Positiv in die neuen Jahre – wir wollen vergessen!“

Nach den Entbehrungen und den tiefen Wunden des Krieges suchte die Kohlscheider Bevölkerung in den frühen 1950er Jahren vor allem eines: Normalität, Freude und Zukunft.

Man wollte vergessen – oder zumindest für ein paar Stunden nicht an das Vergangene denken.

Die Menschen sehnten sich nach Musik, Tanz, Kino, Vereinsleben – und nach Gemeinschaft. Kultur, Feste und Vereine wurden zu den Säulen einer neuen, hoffnungsvollen Zeit.

Neuanfang mit Optimismus – Politik schafft Grundlagen

Die politische Führung wollte das Lebensgefühl der neuen Zeit unterstützen. In den Sitzungsprotokollen liest man von kleinen, aber wichtigen Weichenstellungen:

28. September 1951 – In Kohlscheid sollen zwei neue Kinos eröffnet werden; die Turnhalle erhält endlich einen neuen Anstrich. Für die Theaterspielzeit werden 150 neue Stühle angeschafft. Auf Antrag des CDU-Ratsvertreters Paffen wird der Platz an der Niemöllerstraße zur Grünanlage umgestaltet.

Der Vorschlag, dort einen Spielplatz einzurichten, wird mit Rücksicht auf die Nachtschicht habenden Bergleute abgelehnt.

(AVZ, 26.09. und 02.10.1951)

Auch der Wohnungsbau blieb Thema: 207 Familien suchten 1951 in Kohlscheid eine Bleibe. Dennoch spürte man den Auftrieb – zwölf EBV-Angehörige errichteten in Hoheneich Eigenheime mit Einliegerwohnungen.

Aufbruchsstimmung – man hatte noch viel vor

3. November 1951 – Auf dem Gelände der ehemaligen Patronenfabrik an der Roermonder Straße will eine Firma aus Antwerpen Fertighäuser nach der Rudstone-Konstruktion herstellen.

Kohlscheid soll an die Gasleitung Alsdorf–Moresnet angeschlossen werden.

Die Planungen für ein großes Jugendheim im Ortszentrum laufen.

Ein Freibad „Am Knopp“ ist in Vorbereitung, das Gelände ist bereits angekauft.

(AVZ, 03.11. und 30.11.1951)

Kohlscheid hatte 1951 fast 15.000 Einwohner – und wuchs weiter. Die Menschen wollten gestalten, nicht mehr nur überleben.

Kultur: Bildung, Bühne und Unterhaltung

Volkshochschule – Lernen für die neue Zeit

Die Kohlscheiderinnen und Kohlscheider suchten nicht nur Vergnügen, sondern auch Bildung.

Die Volkshochschule Kohlscheid bot Kurse in Kurzschrift, Buchführung und Englisch.

„Am 1. Oktober 1951 beginnt das zweite Trimester der VHS Kohlscheid in der Schule an der Ebertstraße.“

(AVZ, 28.09.1951)

„Am 8. Oktober 1952 werden Kurzschrift und Maschinenschreiben angeboten.“

(AVZ, 08.10.1952)

Mit dem zweiten Trimester 1954 entstand in Kohlscheid eine Außenstelle der neuen Volkshochschule Herzogenrath – ein Zeichen für Bildungshunger und Aufbruchswillen.

Theatergruppen und Zimmertheater

Theater war wieder gefragt.

Das Theaterstudio Gong führt im Saale Schroiff das Lustspiel Angelika auf.

(AVZ, 20.05.1950)

Die Bühnengesellschaft Kohlscheid füllte die Säle:

Schon 1946 hatte die Arbeiterwohlfahrt Kohlscheid einen Theaterabend im Bavaria-Kino veranstaltet – ein Symbol des kulturellen Neubeginns.

„Vor ausverkauftem Haus im Saale Schroiff spielte die Bühnengesellschaft mit großem Erfolg den Einakter ‚Dumm und gelehrt‘ sowie das Lustspiel ‚Der Vetter‘.“

(AVZ, 06.11.1951)

Auch das Aachener Zimmertheater gastierte regelmäßig in Kohlscheid:

„Der zerbrochene Krug“, „Josip und Joana“ und „Aimée“ standen auf dem Programm.

Die Gemeinde unterstützte die Aufführungen finanziell – man wollte Kultur für alle zugänglich machen.

Kino – Stunden des Vergessens

Das Kino wurde zum Sehnsuchtsort einer ganzen Generation.

Schon 1946 schrieb Aretz:

„Die Bevölkerung sucht im Kino Stunden des Vergessens und die Bilder einer heilen Welt. Man steht samstags zwei bis drei Stunden an. Die Schlange zieht sich 60 Meter die Südstraße hinunter.“

In den frühen 1950er Jahren gab es gleich mehrere Filmtheater – das Bavaria, die Tonhalle und zeitweise die alte Schauburg.

Lichtspiele ersetzten das Dunkel der Kriegsjahre. Für viele waren sie der Inbegriff von Hoffnung und Glanz.

Ausstellungen, Konzerte, Radio und Fernsehen

1950er Kultur war vielseitig:

12. Januar 1949: Eine große Kaninchenausstellung in der Turnhalle zeigte über 500 Tiere – begleitet vom MGV Harmonie Pannesheide und dem Mandolinenclub Bank. (AVZ)

16. Januar 1949: Die Kulturgemeinde Kohlscheid veranstaltete ein klassisches Konzert mit renommierten Musikern aus Detmold, Stuttgart und Aachen – „volles Haus“. (AVZ, 19.01.1949)

Das Radio brachte nun Hörspiele statt Kriegsnachrichten. In vielen Familien wurde gemeinsam gehört:

„Dr. Kimble auf der Flucht“ oder „Paul Temple und der Fall Gregory“.

Das neue Fernsehen zeigte Spielfilme mit erklärendem Vorwort und Hintergrundinformationen – eine neue Form des ehrlichen Erzählens.

Feste, Feiern und die Rückkehr des Frohsinns

Trotz materieller Not wollte man wieder feiern. Die Vereine griffen auf alte Traditionen zurück.

Der Karneval kehrte zurück, es gab wieder Rosenmontagszüge, Turnfeste, Garten- und Volksfeste.

Beispiele:

1950: Besuch englischer Jugendlicher, 25 Jahre Kanarienfreunde

1951: Gartenschau, Turnfeste

1954: Rosenmontagszug, Neugründung Heimatverein

1959: 50 Jahre Gemeinde Kohlscheid

Feste waren ein Ventil, eine Form der kollektiven Befreiung. Nach Jahren der Angst durfte wieder gelacht, gesungen und getanzt werden.

Immer was los; hier weitere Feiertermine

1945–1949: Neubeginn und Aufbruch

Mai 1945

Der Orchesterverein Kohlscheid nimmt unter Peter Joseph Preuth die Proben wieder auf.

Die geretteten Instrumente stammen aus dem Besitz des Wirts Hubert Harff (Südstraße).

Auch die EBV-Kapelle wird neu gegründet, geleitet von Hubert Dohmen.

August 1945

Hubert Herrny und Franz Lejeune gründen die Pfadfinder St. Georg Kohlscheid neu. Erste Treffen finden in Klinkheide statt.

Oktober 1945

Der Männergesangverein „Eintracht“ trifft sich erstmals nach dem Krieg.

1946

Wiederbelebung der St.-Martinus-Bogenschützen Klinkheide.

Der Theaterverein „Frohsinn 1909 Pannesheide“ spielt erneut – u. a. „Das Glück unterm Lindenbaum“.

Bei der Arbeiterwohlfahrt wird Genosse Hartzheim neuer stellvertretender Vorsitzender.

1947–1949

Nach der Währungsreform blüht das Vereinsleben wieder auf.Tanzveranstaltungen sind wieder erlaubt.

Die Karnevalsvereine schließen sich zur Interessengemeinschaft Kohlscheider Karnevalsvereine zusammen.

Große Kirmessen, Karnevalsumzüge und Maifeste ziehen Tausende Besucher an.

1949 wird Josef Goertz zum dritten Mal Karnevalsprinz.

Erste Weihnachtsfeiern finden wieder statt, u. a. im Ledigenheim Langenberg und bei der Arbeiterwohlfahrt.

1950–1954: Jubiläen, Sport und Feste

1950

Pfingstkirmes mit dem „Atom-Rotor“ zieht 30.000 Besucher an.

siehe Berichte Kirmes Maijungen führen das Jungenspiel auf.

Klinkheide feiert sein Martinsfest mit über 250 Kindern.

Zahlreiche Vereinsjubiläen: 45 Jahre Brieftaubenverein „Columbia“25 Jahre Trommler- und Pfeiferkorps „Vorwärts“

55 Jugendliche aus England besuchen Kohlscheid auf Einladung der IG Bergbau.

1951

Maifeier mit Umzug (Industrie-Gewerkschaft Bergbau).

Obst-, Blumen- und Gartenschau (Gartenbauverein).

Werbeausstellung des Kohlscheider Einzelhandels.

Verbandsturnfest des TV „Einigkeit“.

Wiederaufnahme des Gesangs beim MGV Harmonia.1954

Rosenmontagszug und Gastspiel der Wiener Sängerknaben.

Neugründung des Heimatvereins Kohlscheid.

50 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kohlscheid.

Pfarrfeste in Berensberg und Pannesheide.

Kreisgeflügelschau und Volksfest zugunsten des Sportstadions.

Eröffnung der Volkshochschule (24.11.1954).

1955–1956: Aufschwung im Vereinsleben

1955

Einweihung des Schulneubaus in der Leer (28.10.1955).

Einweihung des Ehrenmals Pannesheide (50.10.1955).

Einweihung der katholischen Pfarrkirche „Maria Heimsuchung“ in Kämpchen.

Fest des Männergesangvereins „Eintracht“ (50 Jahre).

Beginn des Sportplatzbaus (erster Spatenstich).

1956

Rosenmontagszug und Bezirksverbandstreffen der Armbrustschützen.

50 Jahre St. Martinus-Schützen Kämpchen.Lehrgarten-Eröffnung an der Weststraße (Obst- und Gartenbauverein).

60 Jahre DRK-Ortsverein Kohlscheid.75 Jahre MGV „Harmonia“.25 Jahre Boxclub 1950 Kohlscheid mit Fest- und Sportwoche.

1957–1959: Bildung, Musik und Gemeindejubiläen

1958

Einweihung des neugestalteten Ehrenmals in Klinkheide.

1959

50 Jahre Gemeinde Kohlscheid – großes Jubiläumsjahr.

Einweihung der neuen Schule an der Goethestraße (28.01.1959).

Rosenmontagszug (09.02.1959).

Einweihung der Kindergärten „Maria Heimsuchung“ und „St. Katharina“.

75 Jahre St. Sebastiani-Schützengesellschaft Rümpen.

Kulturelles und Soziales

Das Altersheim erhält eine jährliche Beihilfe von 300 Mark zur Nikolaus- und Weihnachtsbescherung.

Der Orchesterverein Kohlscheid feiert das 100-jährige Bestehen mit dem Motto „100 Jahre Kohlscheider Musik“.

Katholische Arbeiterbewegung begeht ihr 50-jähriges Jubiläum.

Eislauf- und Rollschuhclub Kohlscheid zeigt 1950 eine erfolgreiche Gala in der Turnhalle.

Bühnengesellschaft 1919 feiert 30-jähriges Bestehen mit großem Ensemble.

Treffpunkte und Vergnügen

Die Zahl der Gaststätten blieb beeindruckend: Im Adressbuch von 1950 sind 47 Lokale verzeichnet.

Hier traf man sich, diskutierte, feierte, sang oder spielte Karten. In manchen Sälen wurde sogar sportlich trainiert.

Geld war knapp, doch für den Kinobesuch, den Vereinsabend oder das neue Kleid zum Tanzabend reichte es immer häufiger.

Die Menschen investierten in Lebensfreude.

Vereine als sozialer Kitt

Das Vereinsleben bildete das Rückgrat der Nachkriegsgesellschaft.

Kirchliche Gruppen, Musik- und Sportvereine, Kleintierzüchter und Gartenfreunde schufen Gemeinschaft und Halt.

„Kleintierzüchter, Kanarienfreunde, Mandolinenclubs und Briefmarkensammler – sie alle vertraten mit missionarischem Eifer ihre Sache.“

Die Pfarren in Kohlscheid, Bank, Pannesheide und später dann auch Kämpchen spielten dabei eine zentrale Rolle. Z.B. Katholische Arbeiterbewegung

Priester, Lehrer und Vereinsvorstände organisierten mit Begeisterung – oft über die eigene Gemeinde hinaus.

Zahlreiche Vereine (79 Stück) waren Ende 1958 registriert:

4 Caritative Vereine ; Z.B. Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter Wohlfahrt

5 gesellige Vereine; Z.B. Karnevalsgesellschaft, Beamtenverein Geselligkeit

14 Gesang und Musikvereine; Z.B. Sängerbund Kohlscheid, MGV Harmonie Pannesheide, Mandolinen-Unterhaltungsclub Bank, Spielmannszug Kämpchen

10 Interessengemeinschaften; Z.B. Heimatverein, (Neugründung 1954), Dorfgemeinschaft Vorscheid

9 Jugendgruppen; Z.B. Pfadfinderschaft ST Georg, kath. Jugend in allen Pfarren

6 Schützenvereine; Z.B. Geschworene St. Sebastiani Schützenbruderschaft. St, Josef Flobertschützen Gesellschaft

14 Sportvereine; Z.B. KBC - Kohlscheider Ballspielclub, Turnverein "Wohlgemut", DJK Elmar (Neugründung 1950), Radsportgemeinschaft "Sturmvogel",

2 Theatervereine; Z.B. Bühnengesellschaft Kohlscheid

11 Tierzuchtvereine; Z.B. Brieftaubenzuchtverein Columbia, Kleintierzüchterverein Kohlscheid, Verein für Deutsche Schäferhunde

Die vielen der üblichen Freundes-Clubs, wie Kegelclubs, Wanderklubs, Stammtische etc. waren nicht zu unterschätzen. Leider ist darüber nichts bekannt.

Alle Vereinigungen zusammen brachten die Kohlscheider Gesellschaft wieder zum Laufen.

Nachbemerkung: Viele der von den Nazis "gleichgestellten" Vereine wurden 1945 neu gegründet.

Fazit: Die 1950er – Zeit des Aufbruchs

Die 1950er waren Jahre des Stolzes und Neubeginns.

Man zeigte sich wieder gern in der Öffentlichkeit – beim Turnfest, im Festzug, im Sonntagsstaat.

Maijungen und Karnevalsjecken hielten Brauchtum lebendig.

Gutverdiener leisteten sich Autos statt Motorräder mit Beiwagen, und wer etwas auf sich hielt, ließ Gardinen vom Fachmann nähen – auf Kölner Brett, versteht sich.

Möbelhäuser und Handwerksbetriebe erlebten einen Boom.

Die Handwerker arbeiteten mit Geschick und Tradition – sie waren gefragt und geachtet.

Nachklang

Kohlscheid erlebte in diesen Jahren den Wandel von der Trümmerzeit zur Wohlstandsgesellschaft.

Zwischen Turnhalle, Kino und Festzelt spürte man die Kraft des Neuanfangs.

Die Aufarbeitung der Vergangenheit kam erst später – doch in diesen Jahren zählte das Jetzt.

Die Menschen wollten leben, lachen und wieder dazugehören.

„Wir wollten einfach nur vergessen – und nach vorn schauen.“

(Zeitzeuge, 1952)

für weitere Erinnerungen hier: Die größten Events

Karneval

Dezember 1947

Während der Karnevalszeit (30.01. bis 10.02.1948) dürfen auch werktags Tanzveranstaltungen durchgeführt werden.30.01.1949

Kohlscheids größte Karnevalsgesellschaft, 1936 als Scheeter Knollköpp gegründet, hat im Saale Walther (Tonhalle) eine Veranstaltung, bei der eigentlich alle Büttenredner des Bezirks auftreten sollen. Das Ziel wird nicht erreicht.

Mit Hilfe der Kapelle Richard Lammertz wird es ein gemütlicher Kostümball.

Wegen einer Schlägerei am letzten Wochenende wird nur Bier ausgeschenkt.

(AVZ, 02.02.1949)

19.02.1949

In Kohlscheid wird es in diesem Jahr wieder einen Rosenmontagszug geben. Prinz ist zum dritten Mal Josef Goertz aus Klinkheide.

In diesen Tagen wurde am Gebäude der Kreissparkasse in der Weststraße wieder eine Uhr angebracht.

(AVZ)Nachdem Klinkheide einen Karnevalsprinzen auf den närrischen Thron hob, gibt es ab heute in Kohlscheid-Mitte eine Karnevalskönigin, von der man nicht weiß, ob sie offiziell ist. „Klein Else“ gewinnt bei dem karnevalistischen Kostümball in der Tonhalle die Hälfte der „Richterherzen“.

(AVZ, 23.02.1949)

28.02.1949

Josef Goertz, Klinkheide, ist der diesjährige Prinz. (Dorfspatzen, Klinkheide) Er wird heute, Rosenmontag, während des Karnevalszuges im Rathaus empfangen.

Seine Fahrt durch die Gemeinde gleicht einem Triumphzug – alle sind auf den Beinen.

Die afrikanische Gruppe der Vorscheider Maijungen mit ihren „trizonischen Eingeborenen“ wird allseits gelobt.

Die Steiger haben auf der Kegelbahn des Casinos einen Stollen gebaut, der bei den dortigen Veranstaltungen mit seinen „Sektnischen“ zum Verweilen einlädt.

(AVZ, 02.03.1949; Aretz)

05.11.1949

Die Kohlscheider Karnevalsgesellschaften Klenkhedscher Jonge, Scheeter Knollköpp und KG 36 Kohlscheid-Nord haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Dadurch wird verhindert, dass sich Veranstaltungstermine überschneiden. Die Höhepunkte des Karnevals wird man künftig gemeinsam vorbereiten und durchführen.

Als Auftakt finden kommende Woche im Casino die ersten gemeinsamen Veranstaltungen statt. Schriftführer der Interessengemeinschaft ist Anton Faßbender (Schulstraße 12).

(AVZ)12.11.1949

Am heutigen Samstag und morgen sind die Auftaktveranstaltungen der neuen Interessengemeinschaft der Kohlscheider Karnevalsvereine im Casino.

Da man den Alkohol schätzt, übertönt oft das ausgelassene Publikum die Karnevalisten, die ohne Mikrofon auskommen müssen.

Heinz Graf sagt an; mit seinem Bruder bringt er zur Gitarre neue Schlager. Auch „Die beiden Willis“ treten auf – einer von beiden ist erst sechs Jahre alt. Das Kohlscheider Unikum Et Jarmicke fehlt nicht mit derben Reimen, Fine Evers tritt als Straßenbahn-Schaffnerin auf.

(AVZ, 05.11., 12.11. und 17.11.1949; Aretz)

Januar 1950

Die leeren Geldbeutel zum Monatsende sind wohl der Grund dafür, dass die Kostümbälle der Kohlscheider Karnevalsgesellschaften am heutigen Sonntag nicht den rechten Publikumszuspruch haben.

11.11.1950

Im Saale Walter ist der offizielle Karnevalsauftakt, veranstaltet von der Interessengemeinschaft der Kohlscheider Karnevalsvereine.

Anton Faßbender, Präsident der KG 36, stellt im überfüllten Saal seine Karnevalsschlager „Sag Bescheet, wenn et get“ und „Was geht uns das an“ vor.

Alle Kohlscheider Karnevalsgesellschaften wirken erfolgreich mit.

Die Musikkapelle von Hans Dolls zeigt sich allen Situationen gewachsen.

Zu Gast ist die Böscher Artillerie aus Mariadorf.

(AVZ, 11.11. und 15.11.1950)

Am selben Wochenende hat der MGV Harmonia bei Goertz in Klinkheide seinen Start in den Karneval. Hier wirken die Kohlscheider Bühnengesellschaft, das Mandolinenorchester der IG Bergbau und die Kapelle Günther Johr mit.

Der Kohlscheider Prinz besucht die Veranstaltung, bei der das Narrenvolk begeistert die Vorträge der Bühnengesellschaftsmitglieder Kaspar Nerdisch, Josef Paffen und Bäbchen Vohn feiert.

(AVZ, 11.11. und 15.11.1950; Aretz)

Maijungen und Maifeiern

1949 In Kohlscheid ist Mia Michels (Südstraße) Maikönigin, ihr Maikönig ist Josef Pelzer aus Bardenberg.

Der Maiball wird in der Gaststätte Harff gefeiert. (Pelzer)

Mai 1950 Die Maijungen aus Klinkheide legen einen Kranz am Klinkheider Ehrenmal nieder und führen nach dem Kirchgang auf dem Markt vor vielen hundert Zuschauern das traditionelle Jungenspiel auf.

Anschließend begeben sie sich zur Festwiese, wo sie das Jungenspiel wiederholen; hier haben etliche Schausteller ihre Stände aufgebaut.

Am Abend ist wieder Ball bei Wirtz.

(AVZ, 06.05. und 09.05.1950)

24.07.1950 Um 17 Uhr führen die Kämpchener Maijungen auf dem Marktplatz das Jungenspiel auf.

Am Abend ist Ball im Festzelt.

Mit vollen Lohntüten lässt sich noch einmal gut feiern. Bald schon kommt karnevalistische Stimmung auf.

Als die Polizei das Ende der Veranstaltung geboten hatte, kommt es zwischen alkoholisierten Gemütern zu einer Schlägerei, die von der rechtzeitig angerückten Polizei beendet wird.

(AVZ, 22.07. und 27.07.1950)

Musikvereine

24.05.1945 Heute nehmen Mitglieder des Orchestervereins unter der Leitung von Peter Joseph Preuth die Probearbeit wieder auf.

Dem Wirt Hubert Harff (Südstraße) verdanken die Musiker die Rettung ihrer Instrumente.

Der Orchesterverein stellt auch Mitglieder, Instrumente und Noten ab, damit sich die EBV-Kapelle neu gründen kann.

Hubert Dohmen übernimmt die Leitung, später dirigiert Hermann Kornatz.

(Festschriften Orchesterverein, 1964 und 1974)

1951 Im Sommer sammelt Peter Amkreutz ehemalige Sänger des MGV Harmonia um sich und beginnt mit ihnen und mit jugendlichen Sängern wieder die Gesangsproben.

(AVZ, 14.06.1951)

Schützenwesen

1946 Mit Beendigung des Zweiten Weltkrieges blüht auch das Vereinsleben bei den St.-Martinus-Bogenschützen Klinkheide wieder auf.

(Festschrift Martinus)

14.05.1950

Die St.-Martinus-Bogenschützen aus Klinkheide holen am Morgen den letztjährigen König mit einem Ehrenkomitee zu Hause ab.

Dann ziehen sie zum Ehrenmal, legen einen Kranz nieder, und Jakob Schultheis hält die Gedenkrede.

Nachmittags ist Preisschießen auf dem Schießstand an der unteren Klinkheider Straße.

Neuer König ist Matthias Barwasser.

Abends wird der neue König mit Trommler- und Pfeiferkorps Kohlscheid-Nord zu seinem Haus geleitet, wo die Gratulation erfolgt. Danach ist im Lokale Moers ein Königsball.

Das Fest wird von ganz Klinkheide als Volksfest gefeiert.

(AVZ, 11.05. und 17.05.1950

Kirmes und Feste

05.06.1949 Die Kohlscheider Pfingstkirmes reicht vom Markt bis zur Turnhalle an der unteren Oststraße.

Es ist die erste Pfingstkirmes nach der Währungsreform; sie lässt den alten Kirmesglanz wieder aufleben.

(AVZ, 04.06.1949)

16.07.1949 Das Rektorat Maria-Heimsuchung in Kämpchen veranstaltet sein erstes Wiesenfest, das als Kirchbaufest und Kirmes ausgerichtet wird.

Die Maijungen führen ein Fußballspiel durch, der Erlös dient dem Kirchbau.

(AVZ)

04.09.1949 Die diesjährige Herbstkirmes hat eine Budenzeile vom Markt bis zum Turnhallenplatz, auf dem ein großes Tanzzelt steht.

Am Sonntag ist der Besuch besonders stark – Tausende Gäste kommen von auswärts.

Abends muss die Straßenbahn nach Aachen und Herzogenrath verdoppelt werden.

(AVZ, 03.09. und 10.09.1949)

Mai 1950 – Pfingstkirmes Der „Atom-Rotor“, die Sensation aller Jahrmärkte, wird erstmals im Regierungsbezirk Aachen bei der Kohlscheider Kirmes aufgebaut.

(AVZ, 23.05.1950)

28.05.1950 Am Pfingstsonntag ist die große Attraktion der Atom-Rotor – ein rotierender Fahrtunnel mit 56 km/h.

54 Schausteller bevölkern die Budenstraße vom Markt bis zur Oststraße.

Etwa 30.000 Besucher, darunter 1.800 Gäste aus den Niederlanden, besuchen die Kirmes.

(AVZ, 26.05. und 31.05.1950)

30.05.1950 Am Kirmesdienstag beginnt der Betrieb bereits am Vormittag, weil viele Kohlscheider Urlaub genommen haben.

Die Kirmesfreuden werden durch Taschendiebe und Raufereien etwas getrübt.

(AVZ, 31.05. und 01.06.1950)

Sonstiges Vereinsleben und Kultur

1945–1946 Gründung der Pfadfinder St. Georg (Hubert Herrny, Franz Lejeune, Mathieu Frohn u.a.)Wiederbelebung des MGV Eintracht (07.10.1945)Wiederaufnahme der AWO-Arbeit (1946, Vorsitz Hartzheim)Wiedergründung des Theatervereins Frohsinn 1909, Pannesheide (spielt „Das Glück unterm Lindenbaum“).12.1949

Die Bühnengesellschaft 1919 feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Viele alte Mitglieder sind wieder dabei. Trotz guter Leistungen wird der Verein später ein Opfer des Fernsehens.

(Everz, 17.10.1984)

19.11.1950 Der Kohlscheider Eislauf- und Rollschuhclub hat in der Turnhalle seine erste Veranstaltung mit Rollschuhkunstlauf, Musik und Gymnastik. Großer Erfolg – besonders gefallen Mali Bück, Agnes Eck, die jungen Damen Ossadnik, Kraut und Brülls.

(AVZ, 18.11. und 22.11.1950; Aretz)